2025-09-04 09:50:55 来源:南方娱乐网

文章摘要

王一梅:从 “排球重炮” 到俱乐部 BOSS,这姐们儿的逆袭太生猛 嘿,各位老铁们!今儿个咱必须得唠唠排球圈那位超牛掰的人物 —— 王一梅。您还记不记得,当年

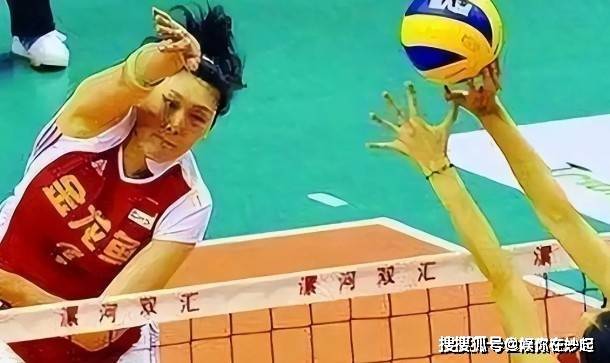

嘿,各位老铁们!今儿个咱必须得唠唠排球圈那位超牛掰的人物 —— 王一梅。您还记不记得,当年她在赛场上那扣球,威力大得惊人,扣球速度能飙到 89 公里 / 小时,好家伙,这速度都快赶上在市区里 “撒欢” 跑的小轿车了。而且她那扣球劲儿太猛,都把日本队员给扣出脑震荡了,那场面,在体育区一直火到现在,堪称经典中的经典!谁能料到,这位曾经在赛场上威风凛凛的 “暴力扣将”,退役之后,既没去当教练,也没跟风转行去卖货,直接跨界玩了把大的,摇身一变成了俱乐部老板。这人生轨迹,比那《甄嬛传》的剧情还跌宕起伏,简直就是现实版的 “王炸” 逆袭啊!咱今儿就用老北京这接地气儿的唠嗑方式,好好给大伙讲讲王一梅的故事,瞅瞅这姐们儿是怎么把在赛场上那股 “扣不死” 的精神,完美运用到整个人生里的。

从 “游泳弃将” 华丽转身成 “排球重炮”,这开局就自带喜感

要说起王一梅和排球的缘分,那还得从她小时候一段特逗的 “小插曲” 讲起。这姑娘打小就跟吹气球似的,个头猛蹿,没几年就长成了 1 米 9 的 “小巨人”。一开始呢,她练的是游泳,想着在水里大显身手。可谁知道,她这体型往泳池里一跳,问题就来了。游泳教练看着她,那眉头皱得跟麻花似的,直发愁:“闺女啊,你这身子板在水里,阻力大得没边儿,比那潜艇的阻力都夸张,想游快简直比登天还难呐!”(咱这儿就是按老北京唠嗑的那股子随性劲儿,夸张了点儿描述,不过意思八九不离十哈)

就这么着,王一梅在游泳队算是 “待不下去” 了,可命运这东西就爱开玩笑,机缘巧合之下,被排球教练给盯上了。排球教练一看到她,眼睛都放光了,当场一拍大腿,兴奋地喊:“哎呀妈呀,这么好的身高条件,不去排球场上‘砸’球,那可真是暴殄天物啊!” 这一试,嘿,还真就发现了个排球天才。王一梅那力量天生就比一般人强,扣起球来,那叫一个狠,跟开了挂似的。没练几年,就在排球圈打出了不小的名气,一路 “杀” 进了国家队。

2008 年北京奥运会,那可是王一梅大放异彩的 “高光时刻”。她作为中国女排的 “重炮手”,往赛场上一站,那气场,简直两米八。扣起球来,力道十足,对手一瞧见她准备扣球,心里都直发怵。最终,中国女排在那届奥运会上拿下了铜牌。虽说金牌没到手,但王一梅在赛场上的精彩表现,让全国观众都牢牢记住了这个扣球超猛、性格直爽的东北大妞。后来的亚运会,她更是带领球队一路过关斩将,成功拿下金牌。站在领奖台上的她,笑得那叫一个灿烂,那笑容,就跟咱老北京胡同里过年时放的烟花似的,耀眼夺目,把周围人都照亮了。

那时候,谁提到王一梅,不得竖个大拇指,夸一句前途无量啊!媒体都把她捧为 “女排未来的希望之星”,球迷们更是把她当成心中的偶像,眼巴巴地盼着她能带领女排走向更多的辉煌。可谁能想到,命运这玩意儿就爱捉弄人,没过多久,王一梅的人生就遭遇了一场 “滑铁卢”。

从 “国手” 沦为坐 “冷板凳”,伤病加战术调整,这坎儿她咋挺过来的

正当王一梅在排球事业上顺风顺水、一路高歌猛进的时候,倒霉事儿一桩接一桩地找上门了。先是脚踝受了重伤,这伤病就跟个甩不掉的 “小尾巴”,严重影响了她的训练和比赛。以前扣球又快又狠,现在因为伤病,扣球的力道和速度都大打折扣,就像一辆原本能高速行驶的跑车,突然出了故障,速度一下子就慢了下来。

紧接着,郎平指导执掌中国女排,开始推行 “全面型战术”。这战术一推行,可把王一梅给难住了。她之前的风格是典型的 “重攻轻守”,在新战术体系下,就显得有点 “格格不入”。慢慢地,她在球队中的地位就变得尴尬起来,从一开始的主力队员,逐渐被安排到了替补席,开启了漫长的坐冷板凳生涯。

这事儿在当时可引起了不小的争议。好多网友都站出来为王一梅打抱不平,甚至还有些激进的网友,直接开喷郎平指导,说她 “卸磨杀驴”。但咱现在回过头来看,可得说句公道话。郎导当时的决策,就好比咱小时候,妈妈非得让咱穿秋裤,咱心里那叫一个不情愿,觉得憋屈得慌。可现在长大了才明白,妈妈那是真为咱好啊。郎导推行新战术,也是从整个球队的长远发展考虑,为了让中国女排在国际赛场上更具竞争力,能走得更远,那也是没办法的事儿。

王一梅心里肯定不好受啊,从以前被众人捧在手心、万众瞩目的 “国手”,一下子变成了只能在替补席眼巴巴看着队友比赛的替补队员,这落差,换谁谁都得郁闷一阵子。但这姐们儿就是有股子硬气,她没像一般人那样抱怨命运不公,也没就此消沉下去。相反,她默默地接受了现实,在训练场上,依旧跟以前一样拼尽全力。哪怕坐在替补席上,她也时刻保持着状态,时刻准备着教练一声令下,就立马冲上赛场。有一次接受采访的时候,她一脸坚定地说:“不管我能不能上场比赛,我始终都是中国女排的一员。只要球队需要我,我随时都能顶上去,为球队贡献自己的力量!” 就冲她这句话,这格局,这心态,咱必须得给她点个大大的赞!

不过话说回来,坐冷板凳的日子可真不是人过的。有一次联赛,王一梅好不容易等到替补上场的机会。可上场之后,一个扣球没扣中,场下立马就有一些不厚道的观众开始起哄,喝倒彩。当时,王一梅的眼圈一下子就红了,心里委屈得不行。但她硬是咬着牙,强忍着泪水,继续在场上拼搏。赛后,记者采访她,问她当时难不难受。她勉强挤出一丝笑容,说:“难受肯定是有的,但不能因为这点小挫折就放弃啊。排球是我打心眼里热爱的事儿,我必须得坚持下去。” 您瞧瞧,这就是王一梅,骨子里就带着东北人那股 “不服输” 的倔强劲儿,跟咱老北京胡同里那些个认准了事儿就绝不回头的 “倔丫头” 一模一样,只要自己认定的事儿,就算前面有千难万险,八头牛都拉不回来。

土耳其上演 “逆袭传奇”,语言不通、饮食不惯?姐们儿统统搞定!

就在所有人都以为王一梅的排球生涯要就此黯淡收场的时候,这姐们儿又给大伙来了个 “王炸” 操作 —— 她毅然决然地远赴土耳其联赛,开启了一段堪称传奇的 “海外重生” 之旅!这操作,简直太硬核了,就好比现在的年轻人,好好的工作说辞就辞,然后跑去大理开民宿,玩的就是心跳,就是刺激。但王一梅这趟海外之行,可比开民宿难多了。

刚到土耳其的时候,王一梅面临的困难那真是一堆一堆的。首先就是语言不通这个大难题。教练在场上布置战术,队友之间沟通交流,她是两眼一抹黑,完全听不懂。一开始,全靠各种手势和翻译来勉强维持交流。有时候翻译没跟上,她就只能靠自己瞎猜,那场面,要多尴尬有多尴尬。但王一梅可没被这点困难吓倒,为了攻克语言关,她就跟着了魔似的。天天抱着本土耳其语词典,跟啃宝贝似的。训练间隙,别人都在休息聊天,她在那儿背单词;晚上睡觉前,别人都进入梦乡了,她还戴着耳机听土耳其语听力。那股认真学习的劲儿,就跟咱当年备战高考的时候一模一样,甚至比高考还拼命,谁见了都得忍不住佩服她。

除了语言问题,饮食上也是个大麻烦。土耳其人日常就爱吃烤肉、面包这些。可王一梅是个地道的东北姑娘,心里就惦记着家乡那一口,像东北乱炖、锅包肉这些家乡菜,才是她的最爱。没办法,为了能吃到合口味的饭菜,她就在宿舍里自己搞起了 “小厨房”。买了个小电锅,一有空就自己动手炖点乱炖解馋。有一回,她在宿舍炖乱炖,香味飘出去,把队友都吸引过来了。队友尝了一口,眼睛都亮了,竖起大拇指直夸 “好吃”。王一梅那得意劲儿就上来了,跟队友炫耀说:“这可是我们东北的特色美食,好吃吧!想吃下次我再给你做!”

当然,最关键、也是最难的,还是战术适应问题。土耳其联赛的风格和国内联赛完全不一样,节奏快得飞起,对抗也特别激烈。王一梅刚去的时候,完全跟不上这节奏,感觉自己就像个没头苍蝇,在场上乱撞。但她骨子里那股不服输的劲儿又上来了,每天都给自己加练。别人训练结束都休息了,她还留在训练馆,研究对手的战术,琢磨怎么才能把自己的扣球优势在这种新环境下发挥出来。有时候一练就是到深夜,整个训练馆里就只剩下她一个人,对着墙壁一遍又一遍地扣球,直到自己满意为止。

功夫不负有心人,经过一段时间的努力,王一梅在土耳其联赛里慢慢站稳了脚跟。她又找回了当年在国内赛场上 “重炮” 的风采。有一场比赛,她简直是 “杀疯了”,一个人扣球得分就上双,带领球队成功赢下比赛。当地媒体都被她的表现震惊了,直接用超大号标题报道:“东方飓风席卷爱琴海!” 您听听这标题,多霸气,跟王一梅在赛场上扣球的那股子劲儿一模一样,简直是霸气侧漏。

王一梅在土耳其的这段经历,对咱这些在职场上打拼的人来说,简直就是一本活生生的 “职场生存教科书”。您想想,当咱们跳槽到一家新公司,遇到各种不适应的情况,比如老板开会讲方言,咱一句都听不懂;同事吃饭顿顿都加香菜,咱又对香菜过敏;工作上的文档全是行业黑话,看得一头雾水。这时候,千万别慌,别轻易打退堂鼓。咱就学学王一梅,先咬着牙,努力跟上新环境的节奏,然后再把自己最拿手的 “王炸技能” 亮出来,保准能在新公司站稳脚跟,混出个样儿来。

从 “运动员” 跨界变身 “俱乐部 BOSS”,球队垫底、资金短缺?姐们儿照样逆袭!

31 岁那年,王一梅做了个重大决定,选择退役。但她可不是那种能闲得住的人,前脚刚退役,后脚就回到了自己的家乡辽宁,接手了辽宁华君女排俱乐部。这身份转变也太大了,从在赛场上拼搏的 “运动员”,一下子变成了掌管俱乐部大小事务的 “俱乐部女老板”。这跨界难度,可比咱从普通职员升职当主管难多了。但王一梅愣是凭借自己的一股狠劲儿,把这事儿给干成了。

刚接手俱乐部的时候,辽宁女排的情况那叫一个糟糕。在联赛里,成绩一直垫底,排名靠后。赞助商一看这情况,也不太愿意投钱了,后来甚至有赞助商直接跑路了。俱乐部一下子陷入了资金短缺的困境,连队员们的训练、比赛经费都快凑不齐了。好多人都不看好王一梅,觉得她就是个运动员出身,懂啥俱乐部管理啊,这俱乐部到她手里,指定得 “凉凉”。但王一梅可不管别人怎么说,她直接撸起袖子,二话不说就干了起来。

为了让球队成绩好起来,王一梅亲自下场指导队员。她把自己多年在赛场上积累的宝贵比赛经验,还有那超厉害的扣球技巧,毫无保留地传授给年轻队员。有时候训练到一半,她看队员们动作不对,干脆自己上手示范扣球。那熟悉的力道,那精准的角度,还是当年在赛场上叱咤风云的 “暴力扣将” 的范儿。队员们都看傻眼了,一个个训练的劲头更足了,心里都想着,一定要像梅姐一样厉害。

赞助商跑路,资金短缺,这可难不倒王一梅。她一咬牙,把自己这么多年打比赛攒下来的奖金,还有退役金,一股脑全拿出来,填进了俱乐部的运营里。就为了能让队员们安安心心地训练、比赛,没有后顾之忧。有一回,球队要去外地打比赛,可经费怎么都凑不够。王一梅想都没想,自己掏腰包,给队员们订机票、订酒店。还拍着胸脯跟队员们说:“你们啥都别管,就一门心思好好打比赛,其他事儿都交给我!”

就这么着,在王一梅的精心带领下,辽宁女排的成绩一点点有了起色。第一年联赛还垫底呢,到了第二年,就开始慢慢往上爬了。到了第三年,更是直接冲进了联赛前八!网友们都调侃说:“原来管理俱乐部比扣球还累人啊,王老板这是把在赛场上的劲儿全用到管理上了,估计签文件都快把手指头签断了吧!”

更让人佩服的是,王一梅把俱乐部的运营也搞得风生水起。咱来看看一组数据:2024 年,中国俱乐部化改革覆盖率已经达到 67%,可实现盈利的俱乐部却少得可怜,仅占 28%。而王一梅的辽宁华君女排俱乐部,在去年就成功实现了收支平衡。这运营能力,简直太牛了,就好比把一个原本不起眼的拼多多小店铺,硬生生干成了高大上的天猫旗舰店,这实力,咱必须得给她抱拳作揖,说声 “佩服佩服”!

面对质疑:“靠名气捞金”?姐们儿用实力狠狠打脸!

王一梅把俱乐部经营得这么好,球队成绩提升了,还实现了收支平衡,按道理说,应该得到大家的认可和赞扬。可偏偏就有那么一些人,喜欢在背后说风凉话,阴阳怪气地说她 “不就是靠着以前当运动员的名气来捞金嘛”。哎哟喂,这些人可真够没良心的!您倒是找个世界级的运动员,看看人家愿不愿意天天蹲在训练馆里,跟队员们一起吃盒饭,还得四处跑着追着企业老板求赞助,为俱乐部拉资金啊?

现在这年头,有些体育明星退役之后,为了赚钱,又是带货,结果一不小心就翻车了;要么就是接代言,最后代言产品暴雷,把自己名声也搞臭了。可王一梅呢?她选择了一条最辛苦、最 “笨”,但也是最值得尊敬的路 —— 回归本土,用心培养年轻队员。这就好比咱大学时候班里的学霸同学,毕业后放着金融、IT 这些高薪行业不去,偏偏回老家开辅导班,教那些留守儿童读书识字,这格局,可不是一般人能比的。

有一回记者采访王一梅,问她为啥要这么辛苦地搞俱乐部、培养新人。她特别真诚地说:“我是从辽宁女排走出来的,是排球给了我现在拥有的一切。现在我有能力了,就特别想为家乡的排球事业做点实实在在的贡献,也希望能为中国女排培养出更多优秀的苗子。看着年轻队员们一点点进步,一点点成长,我心里比自己拿冠军还高兴呢!” 这话听着多朴实啊,可里面全是满满的真情实感,比那些只会在嘴上喊口号的人强太多了。

还有人说王一梅 “傻”,放着轻松赚钱的机会不要,非得自己找罪受,折腾这些事儿。但王一梅根本不在乎别人怎么说,她还是天天泡在训练馆里,跟队员们一起训练,一起吃饭。有时候还会跟队员们聊聊家长里短,了解她们生活上、训练上遇到的难处,就像个贴心的 “大家长” 一样。有个年轻队员就说:“梅姐人特别好,不仅教我们打球的技术,还特别关心我们的生活。我们有啥事儿跟她说,她都能帮我们想办法解决,就跟我们的亲姐姐似的。”

唠唠心里话:人生没有 “扣不死” 的球,只有不敢扣的人

唠了这么多,咱也该跟大伙掏掏心窝子,说说心里话了。王一梅的故事,给咱最大的启示就是:人生就跟打排球一样,根本没有 “扣不死” 的球,只有那些不敢扣、不想扣,遇到点困难就退缩的人。不管在人生路上遇到多大的困难,多大的挫折,只要你跟王一梅一样,敢坚持,敢拼搏,就一定能找到属于自己的那个 “扣球点”,打出漂亮的 “人生得分”。

现在好多人都在抱怨 “35 岁职场危机”,觉得人到了 35 岁,就没啥发展前途了,在职场上就快 “混不下去” 了。可您看看王一梅,31 岁退役转型,35 岁就已经把俱乐部经营得有声有色,成了让人敬佩的俱乐部老板。她用自己的亲身经历告诉咱:年龄根本不是问题,只要你有想法,有行动,啥时候开始努力都不晚。

还有些人,在职场上稍微遇到点困难就打退堂鼓。被领导批评两句,就开始情绪低落,陷入自我怀疑;跟同事竞争一下,稍微有点压力就放弃了。可王一梅呢?从一开始被游泳队淘汰,到后来在排球领域大放异彩;从国家队的冷板凳上默默坚守,到远赴土耳其联赛重新证明自己;再到退役后跨界接手濒临困境的俱乐部,把 “烂摊子” 硬生生盘活 —— 她这辈子遇到的坎儿,比咱普通人在职场上碰的钉子多十倍不止,可她啥时候怂过?从来都是撸起袖子,迎着困难往上冲,这股子 “不服输、不认命” 的韧劲儿,才是她能一路逆袭的真正底气。

咱常说 “选择大于努力”,可王一梅的故事告诉咱,没有那股子死磕到底的努力,再好的选择也抓不住。当年她要是因为游泳练不好就自暴自弃,哪能有后来的 “排球重炮”?要是坐冷板凳时就心灰意冷放弃排球,哪能在土耳其赛场上惊艳全场?要是接手俱乐部时被资金短缺、成绩垫底吓退,哪能成为如今的 “硬核 BOSS”?人生哪有那么多 “天生好运”,所谓的 “逆袭”,不过是把别人放弃的时刻,都用来咬牙坚持罢了。

就像王一梅自己说的:“以前觉得扣球得分最爽,现在发现给年轻队员递一瓶水也能爽上天!” 这可不是矫情的客套话,是真真正正的人生境界 —— 年轻时拼的是 “我能赢”,成熟后懂的是 “我能帮”;以前追求的是站在聚光灯下的荣耀,后来明白的是托举别人成长的价值。这种从 “自我闪耀” 到 “照亮他人” 的转变,才是最让人佩服的地方。

咱普通人也一样,年轻时可能为了涨工资、评职称拼尽全力,可到了一定阶段就会发现,真正让人踏实的,不是银行卡里的数字,而是自己能给别人带来点什么 —— 可能是帮新人捋顺了工作流程,可能是在团队卡壳时想出了好点子,可能是凭自己的手艺让客户满意点头。这些看似不起眼的小事,攒起来就是咱人生的 “含金量”,比任何虚名都实在。

七、结语:为 “梅姐” 鼓掌,也为每个 “不躺平” 的你加油

唠到这儿,咱也该收尾了。王一梅这姐们儿,从赛场上那个扣球带风的 “暴力女将”,到俱乐部里事无巨细的 “操心老板”,从来没被 “身份” 框住,更没被 “年龄” 定义。她用自己的人生证明了:所谓 “天花板”,都是自己吓自己的;所谓 “不可能”,只要敢闯敢拼,就能变成 “我能行”。

咱得真心实意为王一梅鼓鼓掌,也盼着她的辽宁华君女排能越来越牛,培养出更多像她一样有冲劲儿的年轻队员,为咱中国女排添砖加瓦。同时更想跟屏幕前的各位说一句:别总羡慕别人的 “逆袭剧本”,咱自己的人生也能写出精彩。就算没有 1 米 9 的身高,没有扣球的天赋,但咱有王一梅那股 “不躺平、不服输” 的劲儿,在职场上认真干活,在生活里用心过日子,就算走得慢一点,也早晚能活成自己满意的样子。

最后咱也来唠五毛钱的:要是给你一次 “重启人生” 的机会,你想学着王一梅跨界闯一闯,还是在自己熟悉的领域深耕?来评论区聊聊,咱看看谁的 “人生剧本” 更带劲儿!

8月29日,恰逢中国传统节日七夕佳节,“群芳荟萃·智耀京华”2025中国十大品牌女性沙龙·北京站活动举行。