2025-09-05 17:32:22 来源:南方娱乐网

文章摘要

别老盯着女人身上那点事儿,《生万物》暗藏的风俗人情,才是值得被重新点燃的文化火种。太遗憾了!宁家姐妹的“贞洁困境”几乎垄断了这部剧舆论的焦点,从宁学祥为保土

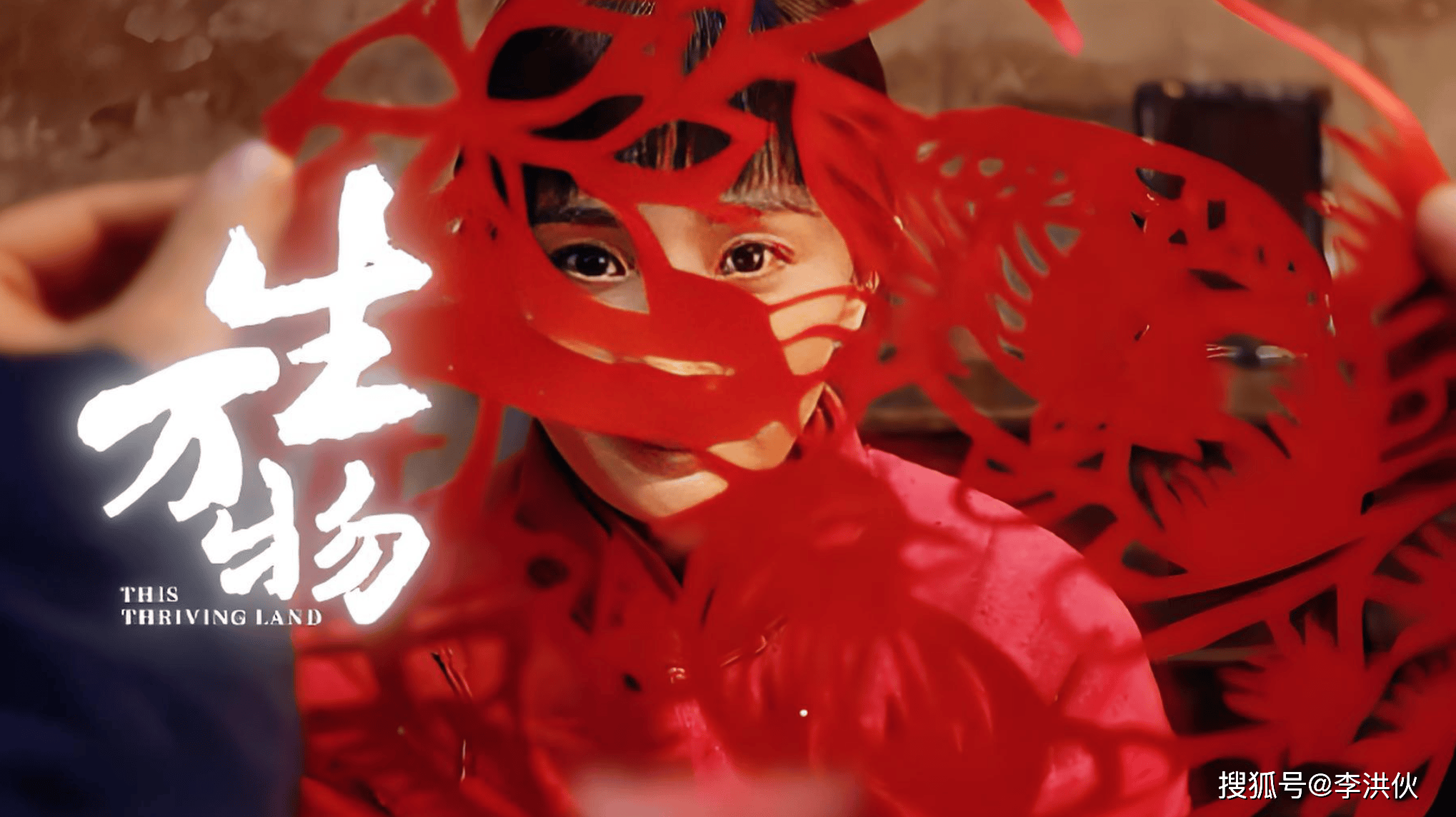

别老盯着女人身上那点事儿,《生万物》暗藏的风俗人情,才是值得被重新点燃的文化火种。

太遗憾了!宁家姐妹的“贞洁困境”几乎垄断了这部剧舆论的焦点,从宁学祥为保土地弃女,到费家的落红帕羞辱情节,再到马子窝里的“清白宣言”,都让观众们沉浸在封建礼教对女性绞杀的叹息之中。

在炮火与抗争的宏大叙事之外,剧组对于鲁南民俗的细腻刻画却被忽略了。从二月二打囤的锅灰圈到年节贴联避债的红纸上,从送葬队伍里女性止步的村口界碑到煎饼卷大葱的饮食生活。这些被主流讨论忽略的民俗符号,才是齐鲁大地真正的文化基因。

剧中对“二月二打囤”的场景还原,可以说是农耕文明的小型史诗。

封大脚让绣绣端着盛满锅灰的簸箕,在院子里圈出螺旋状的“谷仓”,嘴里反复念叨“二月二,龙抬头,粮食满囤,五谷丰登”。

这个细节绝非无关紧要的场景装饰,锅灰画就的圆圈是土地与丰收的契约,方言口诀是祖辈传下的咒语。

封大脚的那句:“庄稼人的脊梁,是土地给挺直的”道尽了农耕文明的精神内核。在物质匮乏的年代,农民举行的哲宏仪式本质上是农民与土地的精神对话,用最朴素的方式向孕育万物的土地祈求安稳。鲁南大地的万千民众就是在这样的仪式下一代一代伺候庄稼,哺育万物。

和“二月二打囤”呼应的“年节忌讨债”习俗,则向观众展示了乡土社会下的生存智慧。

宁家大门贴上红对联,镜头特意给了门框上褪色的墨迹一个特写,代表既是辞旧迎新的装饰,更是无形的“免债牌”。

赵德发在剧本修改时曾强调,这一习俗在沂蒙山区流传数百年:腊月初八喝腊八粥起,到正月十五闹元宵止,债主即便心急如焚,也需等到“年味儿散了”再上门。

这种约定俗成的默契,将生存压力暂时包裹在“和气生财”的伦理里,让负债的农户能在红对联的庇护下,喘口气迎接新一年的耕种。

这一习俗也成了宁学祥的躲债护身符,剧中宁学祥对着对联叹息,封大脚替贫农李家贴对联时说“过年就得有个过年的样”,他贴的不仅是红纸,更是给生存压力按下的暂停键。

山东煎饼在剧中的出场,并不只是简单的饮食展示。欧豪饰演的封大脚蹲在田埂上,手里的煎饼卷着大葱。这个被放进花絮的镜头,其实藏着深刻的文化隐喻。

煎饼的薄韧对应着山东人的生存韧性,煎饼可卷万物暗含齐鲁文化的兼容特质,封大脚狼吞虎咽的吃相,则道尽了农民与食物的原始联结。而粗粮特有的粗粝感,恰恰是农民与土地最直接的味觉联结。

赵德发在访谈中所说:“山东人对煎饼的感情,是刻在骨子里的——它不是节庆点缀,而是一日三餐的本命粮。”

剧中男人们大口吃着的煎饼卷大葱,都在向观众诉说:饮⻝从来不是孤立的生活片段,而是维系 社群的纽带。鲁南人⺠在一次次吃煎饼中,过着自己平凡艰苦的日子。

当绣绣作为“失贞女性”被排挤到宴席角落,却被封大脚递来的半块馒头暖了手,食物在此刻成为打破偏见的利器——比花轿宣言更温柔,也更坚韧。

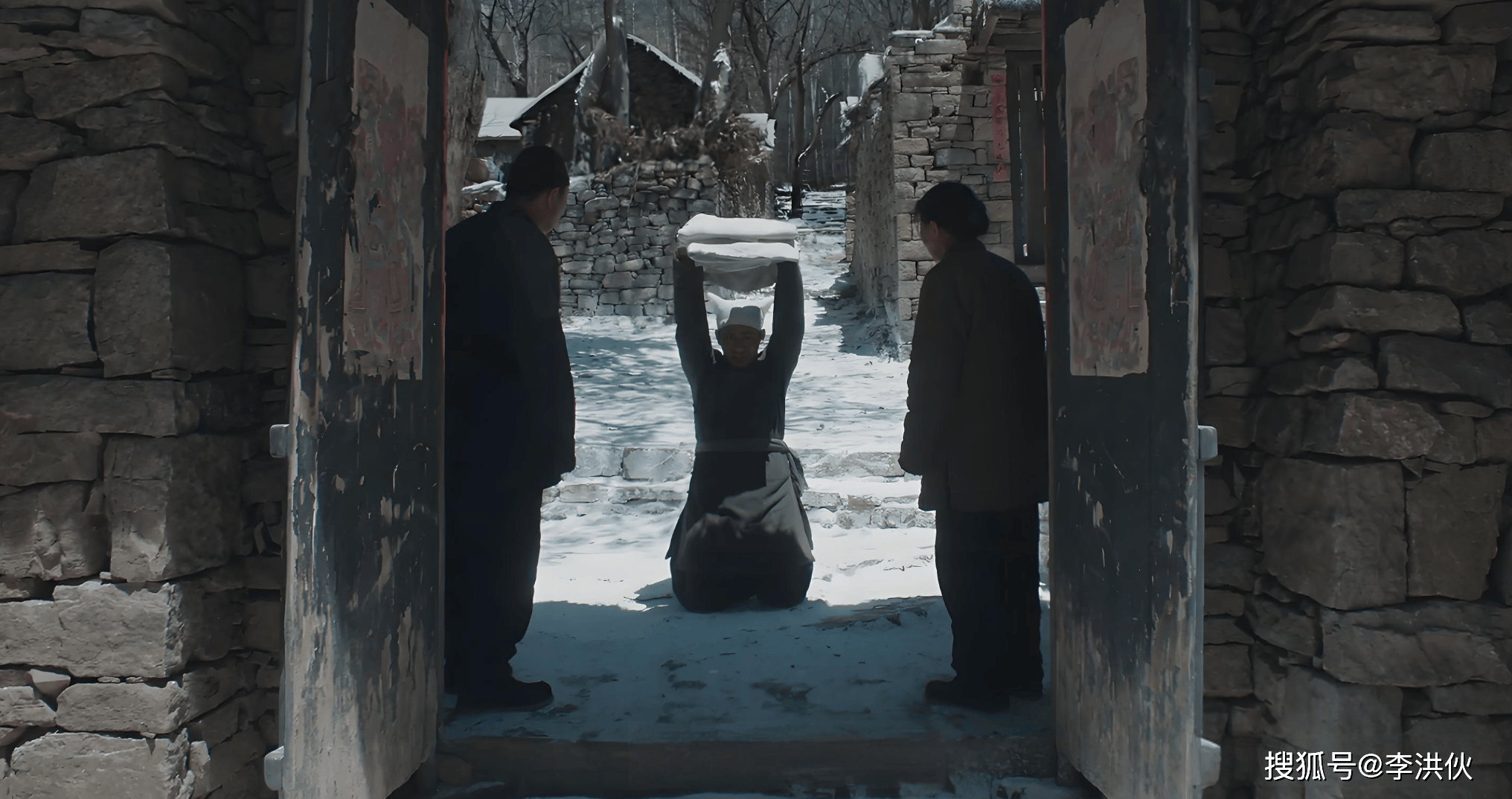

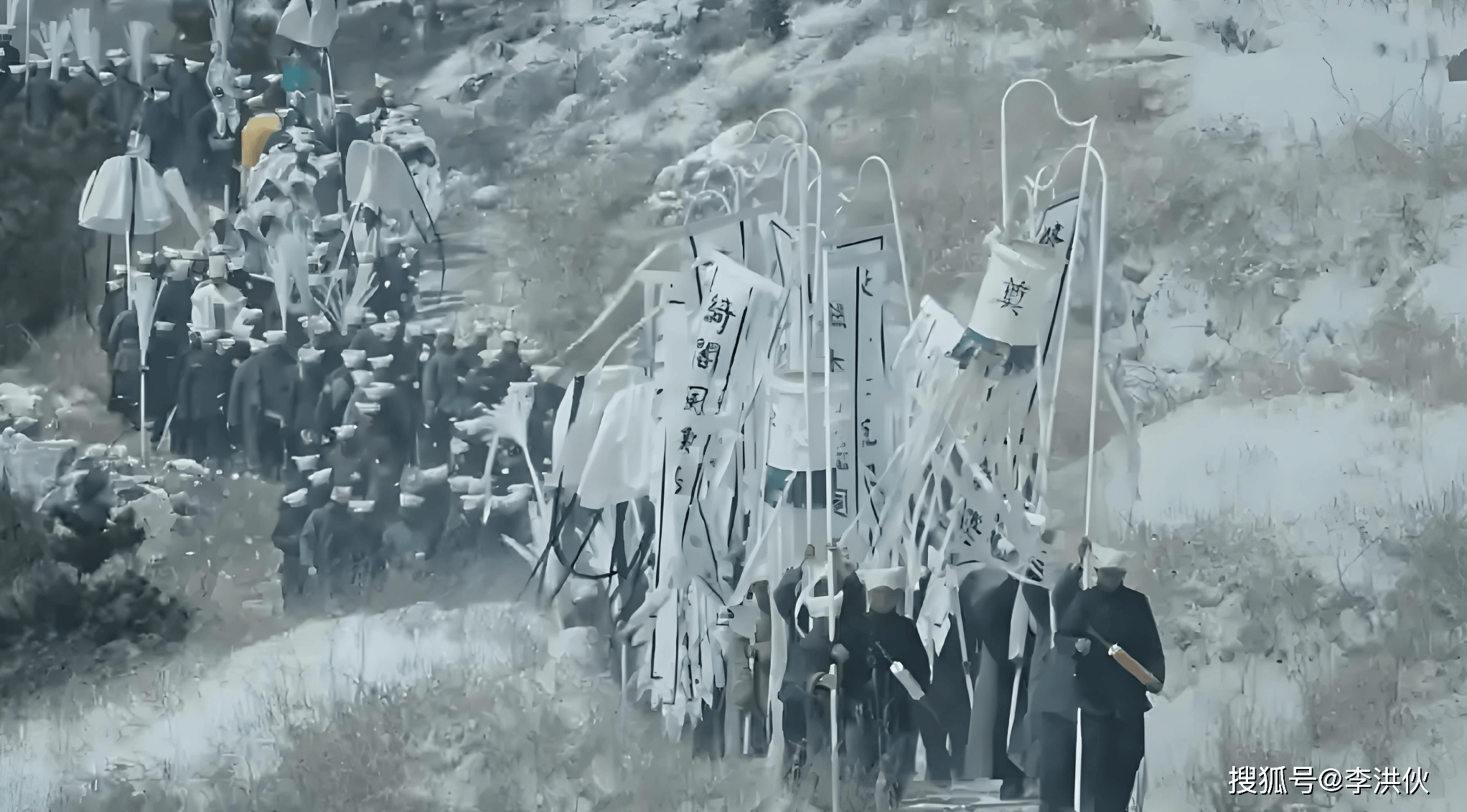

《生万物》剧中的送葬场景和细节更耐人寻味。家人去世,专门有人去“送信”,由长子发丧,晚辈去报丧需要跪拜,亲朋会携带一刀纸前来奔丧吊唁。一般孝子负责寻墓地,出嫁女为娘家老人扎纸房子,寓意去世老人在地下有住处。

奔丧亲朋到棺木前行礼,子女披麻戴孝哭丧,祭拜人举哀、拈香、敬酒、跪拜,整个流程下来,比任何台词都更有力地证明,乡土社会的伦理秩序,就藏在繁杂而有序的礼节和唢呐与人声鼎沸的碰撞里,鲁南人⺠在这种嘈杂声中形成独特的人情社会。

《生万物》在送葬这一出戏的情节中,女性只能送到村口老槐树下,男性则继续护送棺木上山。这个在山东多地至今留存的规矩,被剧组用镜头呈现给观众。

宁绣绣站在树下,望着渐行渐远的送葬队伍。女人的静立和男人的行动形成刺眼的对比。这不是简单的性别歧视,而是传统社会下对“阴阳秩序”的恪守 。

在长达数千年的“女主内、男主外”的伦理框架里,女性被认为是阴柔的象征,不应触碰入土为安的阳刚仪式。

老嫚、小嫚等妇孺们在村口哭得撕心裂肺,却始终不敢迈过那道无形的界限。

这个细节无情地揭示了民俗的强制性:它像空气一样无处不在,塑造着每个人的行为轨迹。

吊唁场景的方言对白,则让民俗有了声音。

“俺知不道该咋整”,封大脚挠着头说出的这句倒装句,带着山东话特有的无奈与豁达。这种方言的原声态呈现,远比标准普通话更能传递情感。

村民们用“恁”“咋地”等词汇议论逝者生平,哭灵的老太太用嘶哑的嗓音念叨“你咋就走了呢”,方言成为情绪的扩音器,让屏幕外的山东观众瞬间穿越到自家村口的葬礼现场。

剧中方言的运用,堪称一场听觉上的民俗展览。大脚对绣绣说“这地啊,你对它好,它就给你长金子”,句末上扬的语调里,藏着农民特有的淳朴与执拗。

这些被贞洁叙事遮蔽的民俗细节,实则是《生万物》最珍贵的文化档案。打囤的锅灰圈住的不仅是谷仓,更是农民对土地的敬畏。煎饼卷着的不只是大葱,还有山东人的生存哲学。村口的送别线划分的不只是性别,更是传统社会的秩序密码。

在革命与抗争的宏大叙事之外,这些民俗构成了乡土中国的毛细血管。它们或许不够激烈,却比任何宣言都更持久地维系着文明的传承。

当我们在讨论贞节牌坊的倒塌时,不应忽略那些散落在剧中的民俗彩蛋,剧中祠堂上写着:“土生万物由来远,地载群伦自古尊”更是向我们发出了询问:在如今快节奏的今天,当城市化碾过乡土,我们是否能在钢筋森林里留存那份对四时节气的敬畏?

8月29日,恰逢中国传统节日七夕佳节,“群芳荟萃·智耀京华”2025中国十大品牌女性沙龙·北京站活动举行。