2025-09-30 13:39:16 来源:南方娱乐网

文章摘要

你可能还记得,当年《海峡两岸》里那个娃娃脸主持人柴璐,分析起台海局势来总能说到点子上,后来突然从节目里消失了。不少观众都在猜,她是不是遇到什么事了?其实啊,她一直没离开央

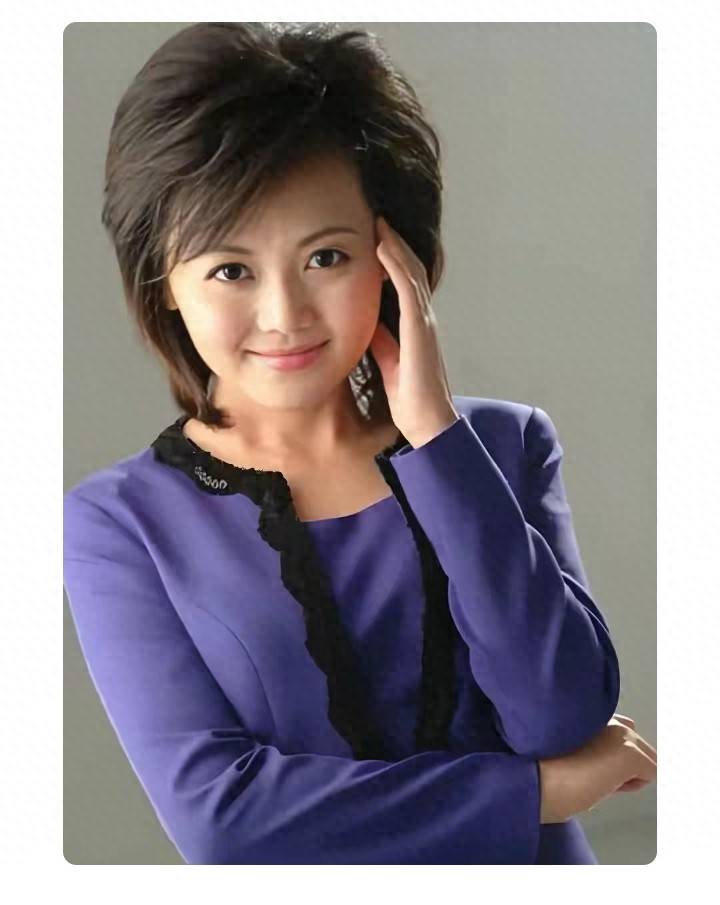

你可能还记得,当年《海峡两岸》里那个娃娃脸主持人柴璐,分析起台海局势来总能说到点子上,后来突然从节目里消失了。不少观众都在猜,她是不是遇到什么事了?其实啊,她一直没离开央视,只是换了个舞台继续发光发热。

说起来,柴璐刚主持《海峡两岸》时,争议可不小。大家觉得她长着一张娃娃脸,主持这么严肃的政论节目,会不会镇不住场?结果节目一播出,观众反而觉得这种亲和力拉近了距离,原来硬邦邦的时事新闻也能听得津津有味。这让我想起白岩松刚做《东方时空》时,也有人质疑他太年轻,可后来他用深度评论征服了观众,看来主持人的专业度从来都不是靠外表决定的。

真正让柴璐站稳脚跟的,是2008年那次惊心动魄的采访。当时她跟着海协会会长访台,在酒店门口突然遭遇"台独"分子围攻。混乱中,她没慌没乱,照样逻辑清晰地完成了提问。事后连台北办主任都专门慰问她,央视台长更是赞不绝口。这种临危不乱的本事,可不是天生的。就像董卿在元旦晚会上遇到时间突发变动,用一段即兴排比完美救场;康辉直播时鼻涕流到嘴边,硬是坚持播完新闻没动一下——这些主持人的"名场面",背后都是千锤百炼的专业功底。

你可能不知道,柴璐走到台前有多不容易。她小时候梦想当舞蹈家,可惜条件不够只好放弃。后来想学播音主持,又查出先天性斜颈,艺考直接被刷下来。换作别人可能早就放弃了,可她偏要做手术矫正,休养一年后重新备考,最后以全省第一的成绩考上了中国传媒大学。这种不服输的劲儿,让我想起白岩松说过的话:"新闻这行适合对明天永远好奇的人",柴璐显然就是这种人。

进入央视后,柴璐并没有急着当主持人,而是在《海峡两岸》做了8年记者和编导。那段时间,她的朋友欧阳夏丹都已经成了"央视一姐",她却还在幕后打磨稿子。有时候她也会抱怨怀才不遇,直到台长跟她说:"要是只做播音主持,你哪有机会采访政坛领导?"这句话点醒了她。其实这种"幕后沉淀"在央视很常见,白岩松就建议主持人要"九个月外采,三个月主持",看来好主持人都是从基层摸爬滚打出来的。

2007年,柴璐终于转正成为《海峡两岸》主持人,八年积累让她第一次出镜就得心应手。不过就在大家越来越熟悉她的时候,2009年她却突然从这个节目消失了。后来才知道,她是被调到新闻频道,主持《国际时讯》《新闻1+1》这些更具挑战性的节目去了。这种转型在央视不算新鲜,就像白岩松从《东方时空》到《新闻1+1》,主持人总是在不断突破自己的舒适区。

现在的柴璐可不止是新闻主播,她还参加了《山水间的家》这样的文旅节目,甚至在《越战越勇》里分享自己的奋斗故事。这几年她拿奖也不少,央视十大名主播、金鹰奖优秀主持人都收入囊中。熟悉央视评选标准的人都知道,这些荣誉不只看收视率,更看重主持人的专业素养和社会影响力,柴璐能获奖,业内人都说实至名归。

回头看看柴璐的经历,其实藏着做新闻的真谛。她不像有些主持人一毕业就想当明星,而是愿意花八年时间磨基本功;遇到突发状况,她靠的不是运气而是实力;新媒体时代到来,她又能从时政节目转型到多元领域。这种"长期主义"的专业精神,在今天显得格外珍贵。

现在再看那些质疑"娃娃脸能不能主持严肃节目"的声音,就觉得挺有意思的。柴璐用二十年职业生涯证明,外表从来不是专业的障碍。就像白岩松说的:"真正的主持人要捍卫常识,建设理性",这跟长什么样、多大年纪可没半点关系。或许这就是为什么,观众会记住柴璐这样的主持人——他们不是在念稿子,而是在用专业能力搭建起观众与世界之间的桥梁。

9月28日,由谭咏麟、蒋大为、韦唯、罗中旭等一众华语群星演唱的《黄河之歌》公益MV在郑州黄河博物馆举行全球首发式。