2025-10-22 19:31:30 来源:南方娱乐网

文章摘要

杨振汉不像自己的大哥、物理学家杨振宁那样广为人知,熟悉杨振汉的人都说,他很低调,而他为中国所做的贡献则比他的名字要响亮得多。——澎湃新闻评18日那天,一位传奇

杨振汉不像自己的大哥、物理学家杨振宁那样广为人知,熟悉杨振汉的人都说,他很低调,而他为中国所做的贡献则比他的名字要响亮得多。

——澎湃新闻评

18日那天,一位传奇悄然谢幕——杨振宁走了,享年103岁。

消息如潮水般涌来,世界各地的华人圈子瞬间安静下来。

诺贝尔奖的光环、宇称不守恒的公式、那张黑白照片里他和李政道并肩的模样,仿佛还历历在目。

可在悼念的声浪中,有人忽然想起,杨家不止这一位耀眼的兄长。

还有他的弟弟们,尤其是三弟杨振汉。

相比与大哥杨振宁的名字,相享誉全世界,杨振汉这个名字,极少有人知,都说他是杨振宁的弟弟。

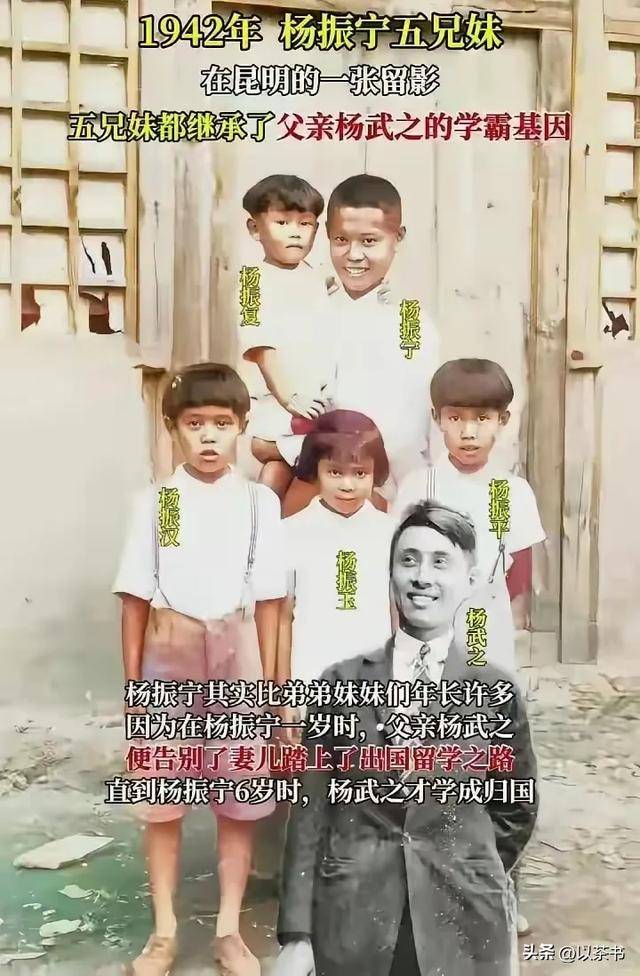

1932年的清华园,那时候的园子,还没如今这么气派,四合院里住着教授们,杨家就是其中一户。

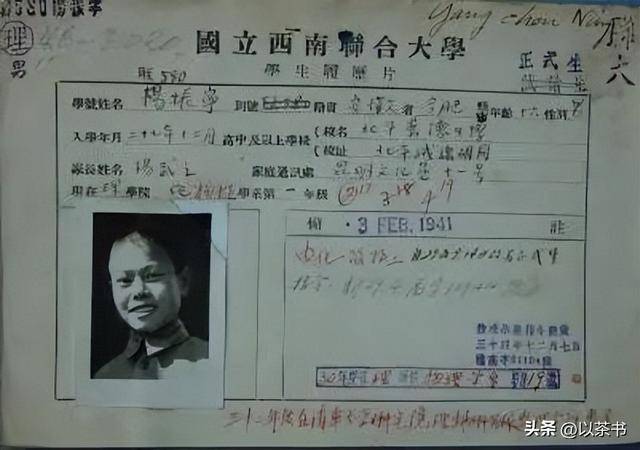

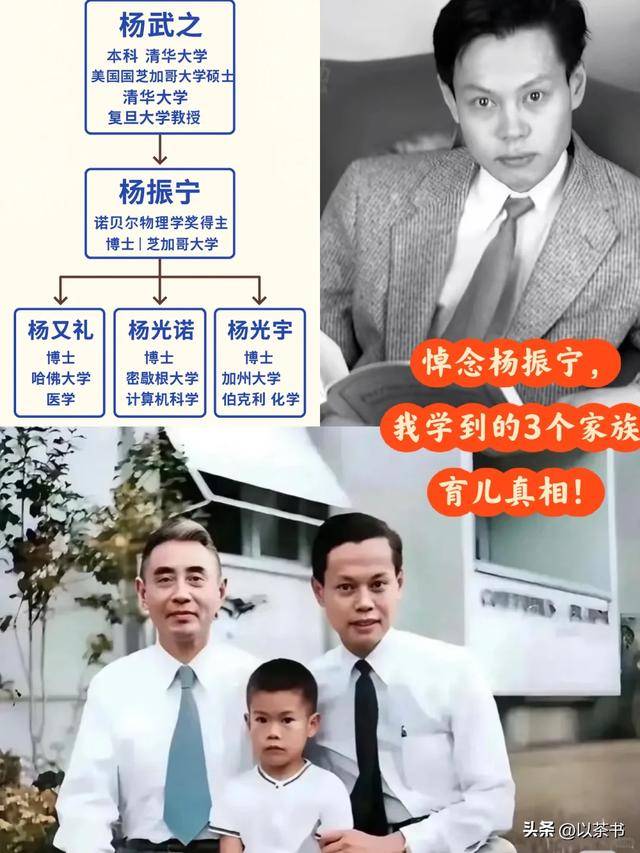

父亲杨武之,是数学家,早年留学美国,拿了芝加哥大学的博士学位,回国后在厦大、清华教书,专攻数论和代数。

那是民国知识分子的黄金时代,杨武之的课堂上,学生们围着黑板,争论着抽象的证明,杨振宁就是最早的听众之一。

母亲罗孟华,则是典型的旧式大家闺秀,出身书香门第,一生操持家务,教导五个孩子。

杨振汉排行老三,罗家注重家教,孟华女士常说,家是孩子的港湾,得稳稳当当。

杨振汉小时候,就爱拆家里的闹钟,父亲见他手巧,没骂,反而给他买了工具箱。

从那时起,这孩子就对机械着了迷,觉得齿轮咬合的声音,比街头说书还带劲。

可好日子没过几年,1937年“七七事变”炸了锅。

清华园的教授们卷铺盖南迁,杨家一家老小跟着颠沛流离。

先是去长沙临时大学,杨武之在那儿教书,杨振汉才五岁,跟着哥哥们在临时搭建的教室外玩泥巴。

枪炮声越来越近,1940年他们又转战昆明,进了国立西南联合大学。

那是杨振汉记忆里最深刻的童年片段:昆明湖边,蚊子嗡嗡,联大教授们挤在漏风的宿舍里上课,杨家兄弟几个帮着父亲整理讲义。

杨振宁那时已上高中,埋头物理,杨振汉则跟着二哥杨振平,学着修收音机,听BBC的战报。

战乱让家境一落千丈,杨武之的薪水勉强够买米,罗孟华省吃俭用,把布票全给了孩子们做衣服。

杨振汉后来回忆,那几年,他学会了不挑食,也懂得了兄长们的担当。

1948年战火渐熄,杨武之带着一家去上海落脚。

那是杨振汉人生的新起点,父亲在同济大学教数学,杨振汉进了南洋中学,专攻理科。

1949年上海的空气还带着硝烟味,杨振汉目睹了街头的大变革,他没多想,只是埋头苦读。

1953年他从上海交通大学化工机械专业毕业,那年21岁,瘦高个儿,戴副圆框眼镜,一毕业就北上北京,进了冶金部,从设计员干起。

转眼到1965年,杨振汉调回上海,进了上海柴油机厂。

从车间技术副主任起步,一路爬到总工程师、厂长。

他不是光说不练的主儿,厂里一台柴油机卡壳了,他能钻到油污里拆检,半夜起来画图纸。

1978年全国科学大会开幕,杨振汉当选代表,那是他第一次站上国家舞台。

会场里他听着报告,手里却在草拟柴油机的改进方案。

可杨振汉的真本事,还在八十年代那场大潮里显露。

1983年他调到上海市进出口办公室,负责筹建对外经贸委,很快就升常务副主任。

那时候,中国刚打开国门,上海想赶上世界,得从零学起。

杨振汉没经验,但有股子韧劲。

他先从航空入手,1985年亲手创建了国内第一家自主经营、自负盈亏的航空公司——上海航空。

以前的航班,全靠国家拨款,杨振汉说不行,得让它自己飞得起来。

他跑北京要政策,飞香港谈合作,半年内就拉来投资,上海航空的首班机从浦东起飞那天,他站在跑道边,眼里亮堂堂的。

不止航空,杨振汉的脑子转得快,还引进了好些新鲜事儿。

花园饭店是他的得意之作,八十年代上海的酒店,还停留在招待所水平,杨振汉看中了香港的模式,决定建一家国际范儿的。

他带队去考察,学回管理经验,1989年花园饭店开业,浦东的夜空多了一抹璀璨。

哈根达斯冰淇淋,也是他引进的,那时候上海人吃冰棍儿都觉得奢侈,杨振汉觉得,得让老百姓尝尝世界的味道。

他和美国公司谈了半年,首批货到港时,他亲自去仓库验货。

八十年代末,杨振汉的目光越过海峡,去香港发展。

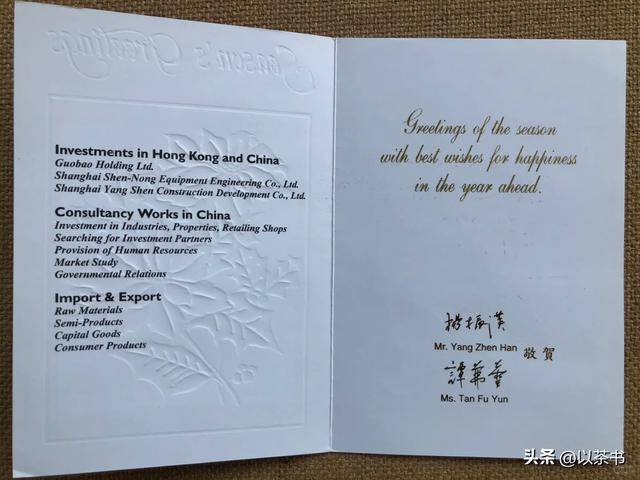

1985到1991年,他任东南经济信息中心副董事长,那是个智库,研究经济情报。

香港回归在即,杨振汉没闲着,他参与了土地批租的调研。

他的建议进了国务院文件:土地使用权有偿转让,得试点,得选对城市。

他和同事谭茀芸提出方案,海南建省、南韩建交、香港回归政策,都沾了他的边。

波特曼大酒店、华亭宾馆、希尔顿酒店,这些地标,杨振汉都操刀过土地项目。

说到这儿,得提提杨振汉的另一半——妻子谭茀芸。

谭茀芸是实打实的女强人,谭女士出生在知识家庭,早年留学,学经济,八十年代回国后,在上海搞调研,两人就是在工作中认识的。

婚后,他们是搭档,杨振汉管执行,谭茀芸管数据,两人联手做了不少土地批租的项目。

谭茀芸的出身不凡,父亲是老革命,她自己也投身妇女工作,曾任上海市妇联副主席。

那时候,妇联不光是开会,还得帮女工们解决实际事儿。

谭女士常下厂房,教妇女们识字、理财,杨振汉在家听她讲这些。

他们的婚姻,像老酒,越陈越香,没大起大落,就那么平实。

她帮杨振汉打理家务,也分担他的压力。

两人膝下儿女成行,杨振汉说,家是后盾,有她,我才敢往前冲。

九十年代,杨振汉从一线退下来,但闲不住。

回上海后,他投身教育和公益,帮沪港两地搭桥。

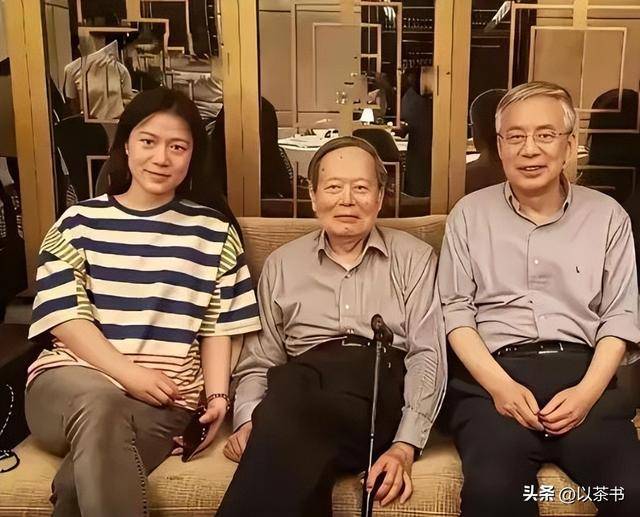

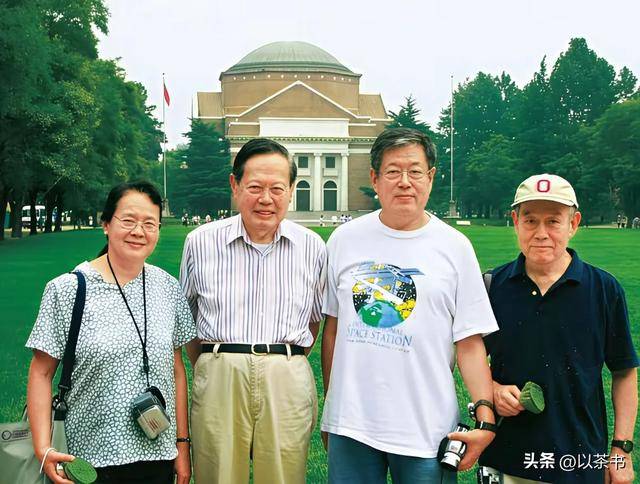

云南师范大学给父亲杨武之建“武之楼”,杨振汉和大哥杨振宁一起去揭幕。

杨振汉还捐款修学校,资助贫困生。

如今2025年的杨振汉,93岁了住在上海的老弄堂里。

杨振汉的低调,不是装的,是骨子里的。

别人追名牌,他追实效;别人爱吹嘘,他爱干实事。

93岁他没退休的概念,杨振宁走了,但杨家的火种还在,杨振汉就是那盏不灭的灯。

谁说英雄非得上头条?有些人,用一辈子,悄然改变世界,就够了。

近日,一场别开生面的中国传统文化艺术交流展演活动在2025日本国际博览会(大阪・关西万博)上惊喜亮相。