2025-09-12 16:07:30 来源:南方娱乐网

文章摘要

矢野浩二:跨文化浪潮中的 “桥梁者”,23 年东方之旅的争议与重生 在全球化浪潮席卷的当下,文化边界正逐渐消融,跨文化交流已从 “选择题” 变为 “必

在全球化浪潮席卷的当下,文化边界正逐渐消融,跨文化交流已从 “选择题” 变为 “必答题”。不同文明的碰撞与交融中,既有惊艳的共鸣,也难免因认知差异产生摩擦。而在这股浪潮里,外来艺人往往成为独特的 “文化介质”—— 他们带着母国的文化印记,在异国土壤扎根生长,既可能成为两国友好的 “名片”,也需直面文化差异带来的挑战。日本艺人矢野浩二,便是在东方大国深耕 23 年的 “跨文化实践者”。从初来乍到的无名之辈,到凭借角色深入人心的 “熟面孔”,再到因言论争议陷入舆论漩涡,最终以公益行动重塑形象,他的经历不仅是个人的职业生涯沉浮,更折射出跨文化交流中 “理解与包容” 的深层命题。

一、从东京到东方:一场始于偶然的 “逐梦之旅”

矢野浩二的东方大国之行,并非精心规划的结果,而是一场充满偶然性的 “意外选择”。1970 年,他出生于日本大阪,早年在日本演艺圈辗转,虽参演过一些影视剧,却始终处于 “小透明” 状态,未能找到属于自己的舞台。2000 年,一档跨国选秀节目向他抛出橄榄枝 —— 这档旨在挖掘 “跨文化潜力艺人” 的节目,邀请日本艺人前往东方大国参与录制,矢野浩二抱着 “试试看” 的心态报名,却没想到这次尝试彻底改写了他的人生轨迹。

节目录制期间,矢野浩二展现出的真诚与努力,意外获得了评委与观众的认可。他虽中文尚不流利,却认真学习每一句台词,即便因文化差异闹出小笑话,也总能以幽默化解,这种 “不端架子” 的态度让他收获了第一批好感。节目结束后,一位东方大国的制片人向他发出邀请:“你的气质很特别,或许在这里能有不一样的机会。” 正是这句邀请,让矢野浩二下定决心:“离开熟悉的环境,去一个全新的地方闯一闯。”

2001 年,矢野浩二背着简单的行李,正式踏上东方大国的土地。初到之时,现实的挑战远比想象中严峻:语言不通,他只能靠手势和翻译软件与人沟通;文化陌生,饮食、作息、社交习惯的差异让他时常感到 “格格不入”;事业起步艰难,他只能接一些小角色,有时甚至要同时打几份零工维持生计。“那段时间,我经常在深夜的出租屋里想家,不知道自己的选择是不是错的。” 多年后,矢野浩二在采访中回忆道。

转机出现在 2004 年 —— 电视剧《小兵张嘎》剧组公开选角,需要一位日本演员饰演反派 “斋藤”。这个角色并非传统意义上的 “脸谱化坏人”,而是带有复杂人性的 “侵略者形象”,既要有反派的凶狠,也要有内心的挣扎。矢野浩二看到剧本后,立刻被角色的深度吸引,他主动请缨,甚至提出 “零片酬试镜”。试镜时,他为了贴近角色,特意减重 10 斤,还查阅了大量抗战历史资料,仔细揣摩 “斋藤” 的心理变化。最终,他的敬业与演技征服了导演,成功获得这个角色。

《小兵张嘎》播出后,迅速成为现象级剧集,不仅收视率居高不下,更成为许多人的 “童年记忆”。矢野浩二饰演的 “斋藤”,没有刻意夸大反派的 “恶”,而是通过细微的眼神、动作,展现出角色的矛盾与无奈,这种 “非脸谱化” 的演绎让观众眼前一亮。“原来日本演员也能把抗战剧里的角色演得这么有层次。” 一时间,“斋藤” 的名字被观众记住,矢野浩二也从 “无名小卒” 一跃成为 “辨识度极高的日本演员”。

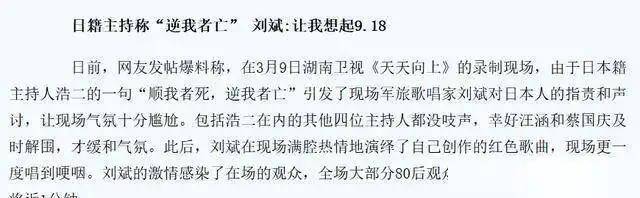

此后,矢野浩二的事业进入 “快车道”。他接连参演《铁道游击队》《野火春风斗古城》等多部影视剧,虽多以 “日本角色” 为主,却总能跳出 “单一标签”,赋予每个角色独特的个性。2008 年,他受邀加入综艺节目《天天向上》,成为常驻嘉宾。在节目中,他以 “幽默接地气” 的风格圈粉无数 —— 会主动分享日本的文化习俗,也会坦然调侃自己的 “语言梗”,甚至在被调侃 “日本口音” 时,笑着回应:“我的中文是‘嘎子哥’教的,不标准但很真诚。” 这种 “不设防” 的态度,让他收获了更多好感,甚至被观众亲切地称为 “浩二”,成为当时为数不多能 “打破国籍壁垒” 的外来艺人。

二、争议漩涡:文化差异下的 “言行之困”

正当矢野浩二的事业如日中天,成为 “中日观众都熟悉的面孔” 时,两场因 “言论” 引发的争议,却让他的形象遭遇 “滑铁卢”,甚至一度陷入 “两国观众都不理解” 的尴尬境地。

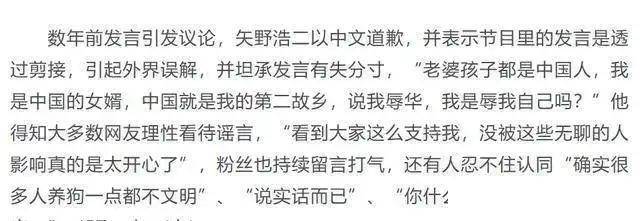

第一场争议发生在 2009 年。当时,矢野浩二参与一档访谈节目录制,聊到 “地域文化差异” 时,他本想表达 “东方大国各地文化丰富”,却因中文表达不够精准,误将 “东方大国” 说成 “大陆”。话音刚落,现场氛围瞬间凝固,弹幕中立刻涌现出大量质疑:“作为在这边发展的艺人,连基本的称呼都搞不清楚吗?”“这不是口误,是不尊重!” 随后,话题迅速发酵,# 矢野浩二不当言论 #登上热搜,不少观众表示 “无法接受”,甚至有网友发起 “抵制矢野浩二” 的倡议。

面对突如其来的舆论风暴,矢野浩二第一时间发文道歉,解释自己是 “中文表达失误”,并非有意冒犯,并承诺 “会更加认真学习中文,尊重当地文化”。但彼时的舆论情绪已然升温,许多人认为 “道歉不够真诚”,甚至有人翻出他早年的采访,质疑他 “对东方大国文化缺乏敬畏”。这次争议不仅让他失去了几个代言机会,《天天向上》的镜头也明显减少,他的公众信任度首次出现 “断崖式下降”。

如果说 “称呼争议” 是因 “语言失误” 引发的意外,那么 “养狗论” 争议,则更多源于 “文化观念的碰撞”。2010 年,矢野浩二在一档宠物主题的节目中,聊到 “城市养宠物” 的话题时,提出了自己的看法:“我觉得把狗狗关在房子里,每天只能出门遛一两次,对它们来说是一种‘束缚’。狗狗的天性是自由的,应该让它们回到自然中,而不是成为人类的‘附属品’。”

这番言论立刻引发轩然大波。在东方大国,随着生活水平的提高,养宠物已成为普遍的生活方式,许多人将宠物视为 “家人”,“科学养宠”“文明养宠” 是主流观念。矢野浩二的 “养狗论”,在不少人看来,既忽视了宠物与人类之间的情感联结,也否定了 “城市养宠” 的合理性。“难道爱狗狗就是让它们流浪吗?”“他根本不了解我们对宠物的感情,只是站在自己的角度说话。” 一时间,批评声此起彼伏,甚至有宠物爱好者组织 “抗议活动”,要求矢野浩二公开道歉。

面对第二次争议,矢野浩二显得更加手足无措。他在后续采访中试图解释:“我只是想表达‘关注宠物的天性’,没有否定大家养宠物的意思。” 但此时,公众对他的 “信任阈值” 已大幅降低,解释反而被认为是 “狡辩”。两场争议叠加,让矢野浩二的形象从 “亲切的外来艺人” 变成 “争议不断的麻烦制造者”,甚至有日本网友质疑他 “讨好东方大国观众却弄巧成拙”,让他陷入 “两边不讨好” 的双重压力。“那段时间,我不敢看手机,不敢出门,觉得自己像个‘罪人’,不知道该怎么面对大家。” 矢野浩二在自传中这样描述当时的心境。

三、重塑之路:从 “争议者” 到 “文化使者” 的蜕变

在舆论低谷期,矢野浩二没有选择 “逃离”—— 他没有返回日本,也没有放弃在东方大国的事业,而是选择 “沉下心来,重新学习如何与这片土地相处”。他意识到,自己之所以陷入争议,本质上是 “对当地文化的理解不够深入”,是 “跨文化交流中‘敏感度’的缺失”。从那以后,他开始了一场 “自我重塑” 的旅程。

首先是 “语言与文化的深耕”。矢野浩二聘请了专业的中文老师,每天花 3 小时学习中文,不仅要 “说流利”,更要 “理解语境”—— 他会仔细研究 “大陆”“东方大国” 等词汇的使用场景,了解不同语境下的含义差异;他还主动阅读东方大国的历史书籍、文学作品,从《论语》到当代小说,从民俗故事到社会热点,试图从 “根源” 上理解这片土地的文化基因。“以前学中文是为了工作,现在学中文是为了‘看懂’这里的人。” 他说。此外,他还经常去各地旅行,逛菜市场、坐公交车,和普通百姓聊天,感受最真实的生活气息。“只有知道大家每天在想什么、关心什么,才能真正融入这里。”

其次是 “事业方向的调整”。矢野浩二逐渐减少了综艺节目的曝光,将更多精力投入到 “有文化意义” 的影视作品中。2015 年,他参演了反映中日民间友好的电影《天使的声音》,在片中饰演一位帮助中国孤儿的日本医生。为了演好这个角色,他特意前往日本红十字会,了解战后民间救援的历史,还学习了基础的医疗知识。影片上映后,虽未取得超高票房,却获得了业内的认可,不少观众评价:“看到了浩二不一样的一面,也感受到了两国人民之间的善意。” 此后,他又陆续参演了《民族记忆》《烽火连城决》等剧集,选择的角色多以 “促进理解” 为核心,而非单纯的 “反派” 或 “喜剧形象”。

更重要的是,矢野浩二将 “公益” 作为重塑形象的核心路径,用实际行动传递 “跨文化善意”。2013 年,雅安地震发生后,矢野浩二第一时间捐款 50 万元,并亲自前往灾区参与救援,帮助搬运物资、安抚受灾群众。在灾区,他没有刻意宣传,只是默默做事,直到当地志愿者将照片传到网上,大家才知道他的行动。“我不是为了‘洗白’自己,只是觉得在灾难面前,国籍不重要,能帮到别人才重要。” 他在采访中说。

此后,矢野浩二的公益行动从未间断:他发起 “中日青少年艺术交流计划”,邀请日本艺术院校的学生来东方大国交流学习,也组织中国学生去日本参观;他关注 “留守儿童” 问题,每年都会去偏远山区支教,教孩子们日语和绘画;他还参与 “动物保护公益项目”,倡导 “科学养宠、文明养宠”,用自己的经历呼吁 “尊重不同的养宠观念,共同守护动物福利”。这些公益行动,没有华丽的宣传,却慢慢改变了公众对他的印象 ——“原来他不是只会说,而是真的在做”“他在用自己的方式促进理解,这很难得”。

2020 年,新冠疫情爆发后,矢野浩二从日本采购了 10 万只口罩,捐赠给武汉一线医护人员;2023 年,他又参与了 “中日文化交流周” 活动,担任形象大使,向日本观众介绍中国的非遗文化。这些行动,让他逐渐从 “争议者” 重新成为 “文化交流的使者”,甚至有媒体评价:“矢野浩二用 20 年时间,完成了从‘外来艺人’到‘文化桥梁’的蜕变。”

四、跨文化启示:理解与包容的 “双向奔赴”

矢野浩二的 23 年东方之旅,不仅是个人的成长史,更给当下的跨文化交流带来了深刻的启示。在全球化时代,“文化差异” 并非 “障碍”,而是 “丰富性的来源”,但这种 “丰富性” 的实现,需要 “双向的理解与包容”—— 既需要外来者对本土文化保持敬畏与学习的态度,也需要本土社会以开放的心态接纳差异。

矢野浩二的早期争议,本质上是 “跨文化适应期” 的 “阵痛”。他的 “口误” 与 “养狗论”,并非出于恶意,而是因 “文化认知的不足” 和 “表达的偏差”。这提醒所有 “跨文化实践者”:在异国发展,不仅要具备专业能力,更要培养 “文化敏感度”—— 了解当地的历史背景、价值观念、语言禁忌,避免因 “无心之失” 引发误解。而他后来的蜕变,则证明了 “真诚与行动” 是化解争议的最佳方式。没有空洞的道歉,只有实实在在的学习与付出,才能真正赢得尊重。

对于本土社会而言,矢野浩二的经历也让我们思考:如何以更包容的心态对待 “外来者”?在跨文化交流中,“差异” 是常态,难免会有观念的碰撞。此时,与其急于批判,不如多一份 “理解的耐心”—— 了解对方言论背后的文化背景,倾听背后的真实想法,或许能发现 “争议” 背后的 “善意”。正如矢野浩二所说:“文化交流就像两个人跳舞,需要互相配合,才能跳出好看的舞步。”

如今,54 岁的矢野浩二,早已将东方大国视为 “第二故乡”—— 他娶了中国妻子,孩子从小在中国长大,家里的餐桌上既有日本料理,也有中国家常菜。他的事业重心仍在这里,却不再执着于 “红不红”,而是更关注 “做有意义的事”。“我希望自己能成为‘中日友好的小桥梁’,哪怕只能让更多人多一份理解,少一份误解,我也觉得值得。”

矢野浩二的故事,还在继续。他的经历告诉我们:跨文化交流不是 “单方面的迎合”,而是 “双向的奔赴”;真正的 “文化使者”,不是天生的,而是在一次次的学习、反思与行动中成长起来的。在未来的全球化浪潮中,或许会有更多 “矢野浩二” 出现,而他们的成功与挫折,都将成为推动不同文明相互理解、共同发展的宝贵财富。

当一位提问者决定走进故事中央,世界便多了一位故事的创造者。