2025-09-30 13:41:21 来源:南方娱乐网

文章摘要

说起来,圈里有种挺有意思的现象:有些人明明演技扎实到让人拍案,头衔却偏偏不怎么“响亮”。张志坚就是这么个例子——你要是跟不怎么关注影视圈的人说&ld

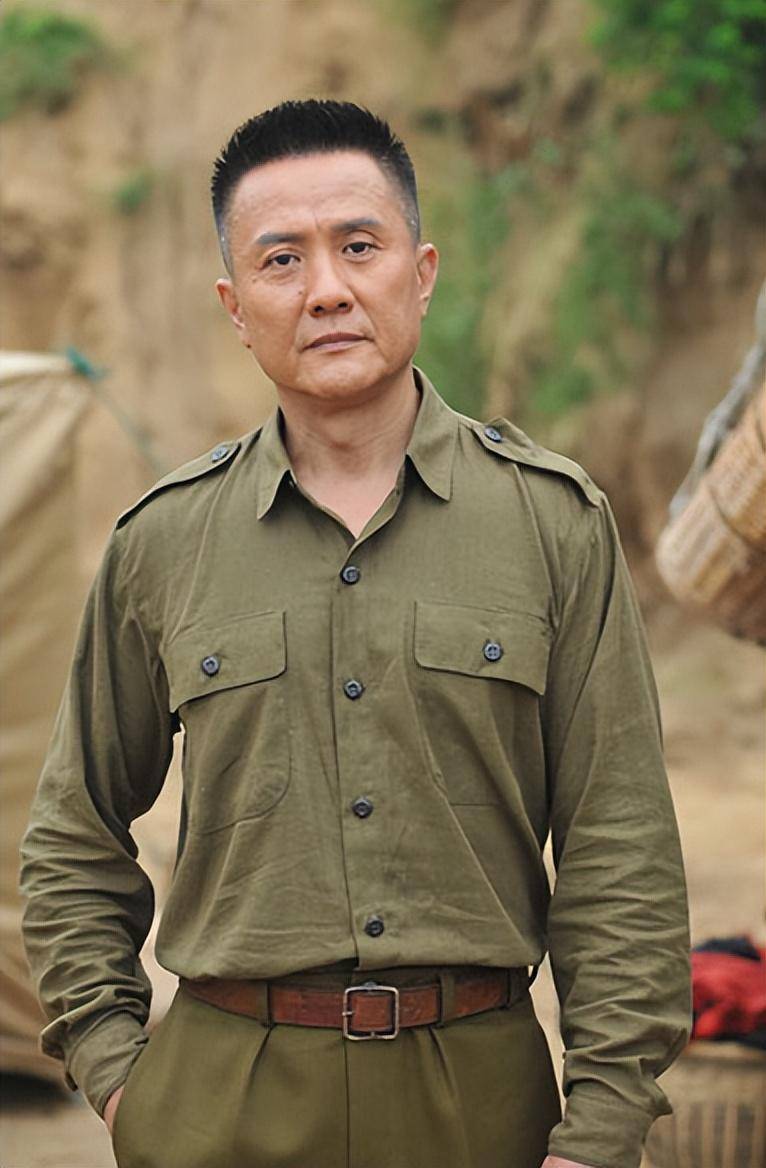

说起来,圈里有种挺有意思的现象:有些人明明演技扎实到让人拍案,头衔却偏偏不怎么“响亮”。张志坚就是这么个例子——你要是跟不怎么关注影视圈的人说“高育良的扮演者是三流演员”,估计得被瞪一眼:“别逗了,那演技怎么可能是三流?”

可事实还真就是这样。他到现在都挂着“三流演员”的头衔,反观跟他同时期出道的不少演员,早早就评上了国家一级演员,出门参加活动都得被尊称为“艺术家”。这事儿说出来,好多人第一反应都是“不合理”,毕竟单论塑造角色的能力,他演的高育良、严世蕃,哪个不是让人过目难忘的经典?

但你真了解他对拍戏的态度,就知道这头衔对他来说,可能真没那么重要。其实圈里人都清楚,他最不爱掺和的就是“争头衔”“抢名利”那套。有次他上节目,主持人问他怎么看待演员的名气,他说得特实在:“名这东西,看着光鲜,其实虚得很;利呢,够花就行。你要是天天盯着这些,演戏的心思就散了,还得能沉住气才行。”

这话听着简单,做起来可太难了。就拿拍《大明王朝1566》来说吧,他演严世蕃,角色需要粘胡子。你想啊,拍戏哪能不吃饭?可他怕反复粘胡子麻烦化妆师,耽误拍摄进度,愣是憋着一整天不吃饭。导演看他脸色不对,劝他多少吃点,他摆摆手说:“没事,一顿不吃饿不着,别因为我耽误大家时间。”

这事儿要是搁现在,估计得让不少年轻演员咋舌。说真的,现在有些演员进组,恨不得带七八个助理,端茶倒水递剧本,连走路都有人扶着。可张志坚拍戏时,身边连个帮忙拎包的人都没有。拍《大明王朝》那阵子,他穿的官服特别讲究,为了不弄皱影响镜头效果,只要戏服一上身,他就愣是站着,一整天下来腿都麻了也不坐下。

你可能不知道,《大明王朝1566》播出后,他的演技瞬间就火了。同行见了他都劝:“老张,趁现在热度高,多接几部戏啊,不然过这村没这店了。”他嘴上笑着应着“好说好说”,转头就把找上门的十几个剧本全推了。问他为啥,他就一句话:“角色不对路,演了也是浪费时间。”

这种“轴劲儿”,在拍《人民的名义》时更明显。那时候反腐题材还挺敏感,好多投资人都怕钱砸进去播不了,剧组资金紧得厉害。导演是他老乡,实在没办法了找到他,想让他演高育良,还不好意思地说“片酬可能不高”。他看完剧本眼睛都亮了,拍着大腿说:“这角色好啊,复杂得有嚼头!片酬不用提,我来!”

更让人佩服的是,他觉得高育良作为大学教授出身的官员,穿着得有书卷气又不失稳重,剧组给配的服装和眼镜,他瞅着觉得“太廉价,撑不起那股劲儿”。结果呢?自己掏腰包买了夹棉的西装,又专门去配了副有质感的眼镜,前前后后花了五六万。最后剧一播,高育良往那儿一站,不用说话,那股深沉复杂的劲儿就出来了,好多观众说“这才是高育良该有的样子”。

其实他这份对角色的较真,跟早年的经历脱不了干系。你可能想不到,他年轻时压根不是科班出身,高考失利后成了个锅炉工。那时候他爸是退伍军人,总跟他说“当工人靠谱,靠手艺吃饭不丢人”,可他心里总憋着股劲儿,觉得自己不该就这么一辈子。

28岁那年,江苏人艺办培训班招演员,他抱着试试的心态报了名,凭着那股儒雅又沉稳的气质被录取了。可他爸一开始还反对,觉得“当演员能给国家做啥贡献?”后来还是培训班的老师出面劝说,他才算正式踏上了演艺路。

刚进话剧院那会儿,他就是个跑龙套的,有时候一天演十几个角色,要么就几句台词,要么干脆没词。但他从不抱怨,给个小角色都研究半天,怎么站、怎么眼神到位,抠得比主角还认真。就这份踏实,被一个叫张萍的姑娘看在了眼里。

张萍也是搞文艺的,算是他早期的“粉丝”了,看他演戏那么认真,就主动追了上去。你也知道,女追男往往没那么多弯弯绕,没多久两人就走到了一起,结婚后日子过得特实在。他在家是出了名的“妻管严”,老婆说东他不往西,朋友笑话他,他还乐滋滋地说:“听老婆的话,家庭才能和睦嘛。”

不过婚后俩人也遭过罪。张萍后来被调到北京工作,他还在南京话剧团,只能两地跑。那时候交通可没现在方便,他每周来回折腾,累得够呛。张萍看着心疼,就劝他:“要不你也来北京吧,话剧现在慢慢淡了,影视剧正火,说不定有机会。”

就这么着,他辞了话剧团的工作,揣着不多的积蓄去了北京,在地下室租了个小单间,成了北漂大军里的一员。你想啊,一个快40岁的人,从没演过影视剧,跟一群年轻演员抢机会,有多难?那段时间他天天愁得睡不着,有时候一个月都接不到一个活儿。

但张萍从没说过一句抱怨的话,总跟他说:“别急,你演技那么好,只是还没遇到合适的角色。实在没戏拍,咱就好好过日子。”有了这话,他反倒踏实了。没戏拍的时候,他就把家里打理得井井有条,张萍上班,他就研究菜谱,一道菜能琢磨三天,愣是练出了一手好厨艺。

那五年,他总共就拍了三部戏,剩下的时间全用来“过日子”。换作别人,可能早就急得转行或者去钻营关系了,可他不。他总说:“演戏是活儿,过日子是本,本不能丢。”

其实不光是他,圈里不少老演员都有这股“轴劲儿”。就像李雪健老师,当年拍《焦裕禄》,为了贴近角色硬生生饿瘦几十斤,拍《嘿,老头!》时,为了演好阿尔茨海默症患者,天天跟着病人家属观察学习。他们好像都有个共同点:把角色看得比啥都重,把名利看得比纸还轻。

反观现在有些年轻演员,拿着天价片酬,拍戏时却要么用替身,要么台词只说“12345”,连走位都懒得记。前阵子不还有新闻说,某流量明星进组带了十几个助理,连喝口水都得人喂,结果拍出来的戏表情僵硬得像木头。两相对比,你就更能明白张志坚为啥被人说是“清流”了——不是他多清高,而是他守住了演员最该守的本分。

前阵子还有网友偶遇他跟老婆在外地旅游,照片里他穿着简单的T恤牛仔裤,腰杆挺得笔直,头发剪得利落,看着根本不像快70岁的人;旁边的张萍穿着素雅,气质挺好,俩人手牵着手慢慢走,跟普通老两口没两样。

说真的,演员这行当,能靠一部戏火起来的不少,但能像张志坚这样,几十年守着对角色的较真,对生活的踏实,其实挺难得。他那“三流演员”的头衔,与其说是评价,不如说是他主动和圈内浮躁保持距离的证明。毕竟对观众来说,记住一个演员,从来不是因为他有多少头衔,而是他演活了多少个让人忘不了的角色——你说对吧?

9月28日,由谭咏麟、蒋大为、韦唯、罗中旭等一众华语群星演唱的《黄河之歌》公益MV在郑州黄河博物馆举行全球首发式。