2025-10-23 18:26:54 来源:南方娱乐网

文章摘要

1987年央视版《红楼梦》里,沙玉华老师用一身褶皱的布褂子、一口乡音,活生生把这个小角色演成了永不过时的传奇。转眼三十多年过去,她刚满95岁,满头银丝在镜头前晃荡,眼神却亮堂

1987年央视版《红楼梦》里,沙玉华老师用一身褶皱的布褂子、一口乡音,活生生把这个小角色演成了永不过时的传奇。

转眼三十多年过去,她刚满95岁,满头银丝在镜头前晃荡,眼神却亮堂堂的。

谁能想到,这个让无数观众“活起来”的刘姥姥,背后是个从战火中摸爬滚打出来的老艺人,一辈子演尽了人间酸甜,却总说自己“演得不够好”。

1930年沙玉华出生了,家里不富裕,父亲是拉车的,母亲操持家务,她排行老大,从记事儿起就帮着干活儿。

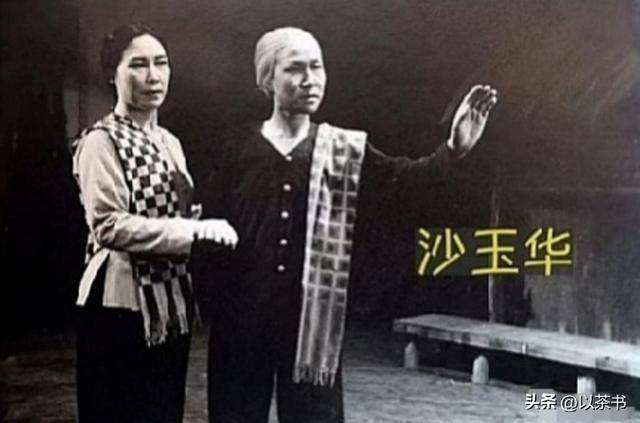

1948年解放军进城,沙玉华那时才18岁,瘦瘦高高的姑娘,听说部队里有文艺队在招人,她二话不说就去了。

不是因为多爱表演,而是家里穷,跟着队伍能吃饱饭,还能四处走走。

那时候的文艺队,条件苦得没法说,演出道具就是几块破布,几把旧乐器,台下是战士和老百姓,台上得吼破嗓子才能盖过风声。

她从端茶递水干起,慢慢地开始上台,演些小配角。

那些年,队伍跟着部队南征北战,从华北打到东北,她背着行囊,风里来雨里去,脚底磨出茧子,嗓子喊哑了也不抱怨。

沙玉华后来在采访里说过,那时候演戏不是为了出名,就是为了让大家乐呵乐呵,忘掉战场上的苦。

1956年沙玉华进了铁路文工团,那可是她人生的大转折。

铁路文工团是国家级的队伍,专为铁路工人服务,演出任务重得像赶火车。

沙玉华一进去,就赶上了第一届全国话剧观摩演出会。

她在独幕戏《火车开来的时候》里演王大娘,一个普普通通的列车员媳妇儿。

那角色不复杂,可她演得入木三分:王大娘一边擦着灶台,一边念叨着丈夫出差的惦记,眼神里藏着千家万户的牵挂。

评委们看完,直夸她“接地气,像真事儿”。

结果,她拿下了演员二等奖,那一刻,沙玉华觉得自己这辈子值了。

奖杯不大,可对她来说,比金子还重。

从那以后,她在团里扎了根,演了《红岩》里的江姐妈、《高山下的花环》里的老党员、《火热的心》里的农村妇女,一个个老太太角色,让她成了团里的“万金油”。

铁路工人的生活苦,她就跟着下基层,住职工宿舍,吃大锅饭,边听故事边琢磨人物。

那些年,她生了三个闺女,哪个出生后满月没几天,她就得卷铺盖上路。

孩子哭闹,她就一边哄一边背台词,丈夫在家带娃,她在外头演。

沙玉华总笑称自己是“铁道游击队里的女游击队员”,哪儿有铁轨,哪儿就有她的影子。

演艺路走得稳当,可沙玉华从来不觉得自己是明星。

1960年她第一次摸到银幕,在电影《十二次列车》里演陈大娘。

那是部反映铁路建设的片子,她演的陈大娘是个老劳模,风里来雨里去护着列车。

那些年,她演过上百场戏,从话剧到电影,角色虽小,却总能让人记住。

她这辈子,没上过正规戏校,全靠自个儿琢磨,边演边学,渐渐成了国家一级演员。

可谁也没想到,这个低调的铁路老艺人,会在1987年撞上人生巅峰。

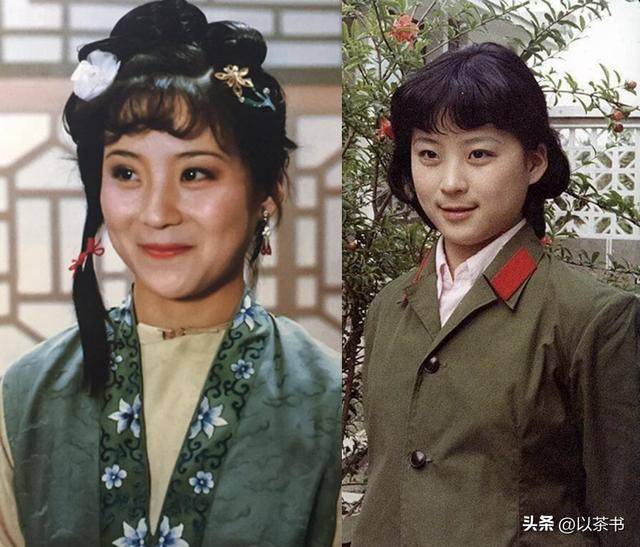

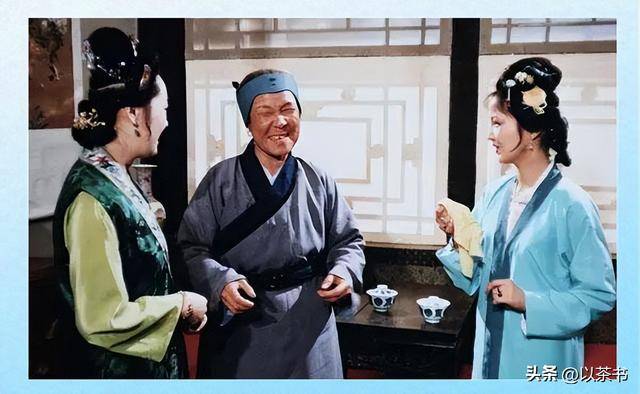

那年,《红楼梦》剧组全国海选演员,导演王扶林要找个能演活刘姥姥的人。

沙玉华那时57岁,在铁路文工团退休没几年,正帮剧组干道具活儿。

剧组人手紧,她就从早忙到晚,搬箱子、递茶水,顺带听大家聊曹雪芹的书。

刘姥姥这角色,本来瞄准了大牌,可试镜的都没对上眼。

王导急了,四处打听,最后有人指着沙玉华说:“她那张脸,土里土气,正合适。”

她没多想,裹上块旧头巾,学着乡下口音念了两句台词。

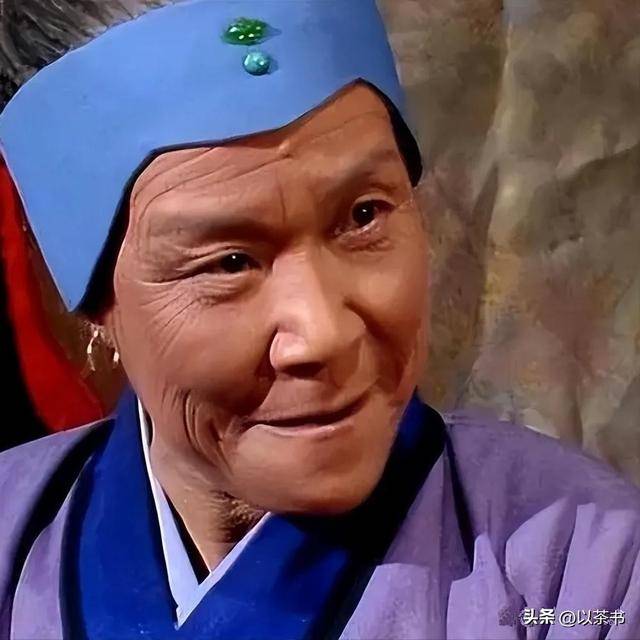

就这样沙玉华成了刘姥姥,排练时,她没少下功夫。

原著里,刘姥姥是乡下穷婆子,憨直却精明,三进贾府,从讨饭到救人,全靠一股子韧劲儿。

沙玉华为了入戏,天天去农村转悠,跟大娘们学方言,学怎么弯腰摘菜,怎么眯眼笑。

她说,刘姥姥不是傻大姐,得有心眼儿:进园时卑微,喝酒时放得开,救巧姐时硬气。

拍第一场戏,刘姥姥进荣国府借钱,她跪在门槛外,磕头哈腰,眼神却滴溜溜转,藏着算计。

王导喊“卡”后,全组鼓掌,说“活了!”沙玉华却摇头:“还差点火候。”

整个拍摄,她只用了十来场戏,可每场都像过山车:

大观园里闹肚子,她捂着肚皮东奔西跑,笑点满堂;

喝酒那段,她学鸭子走路,醉醺醺地逗贾母,邓婕演的凤姐对她一顿损,俩人你来我往,火花四溅。

零下三十度的东北雪地,拍巧姐结局,她裹着破席子,拉着板儿哭,冻得直哆嗦,可一喊开机,就入戏了。

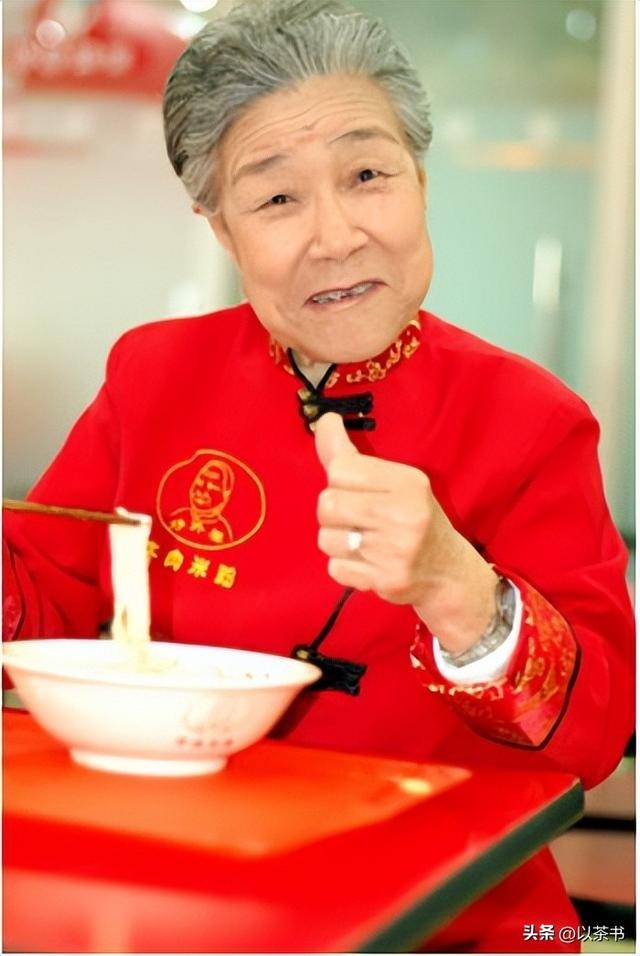

《红楼梦》播出后,沙玉华火了。

街头巷尾,有人学她叫“老刘,老刘”,小孩儿见她就喊姥姥。

她没想到,这小角色竟成了千古绝唱。

观众说,她演的刘姥姥不光逗乐,还戳心:那股子穷苦人的机灵,像镜子照出贾府的势利。

刘姥姥三次进园,从兴旺到衰败,沙玉华用眼神就把时代变迁演活了。

赵丽蓉在电影版里也演过,喜感足,可沙玉华的更接地气:脸色蜡黄,一笑露黄牙,皱纹里藏故事。

这角色不光给了她名气,还让她结下深情。

剧组像一家人,拍完后还常聚。

2003年《艺术人生》办“红楼梦再聚首”,沙玉华74岁,拄拐赶来。

台上,她一见长大的板儿李玥,就哭了:“我的小孙子!”

李玥从英国飞回,抱住她直喊姥姥,那一刻,全场泪目。

沙玉华也爱跟陈晓旭聊黛玉,俩人电话里像母女。

她不懂晓旭出家,可得知病逝,哭着说要放大合影,挂墙上“守着她”。

这些采访里,沙玉华总露真情:演戏是活儿,感情是真事儿。

人生不是戏,可沙玉华的日子,也像剧本般起伏。

退休后,她没闲着,继续演戏。《万家轶事》里,她演老奶奶,念叨儿孙的唠叨味儿十足;

《大宋奇案之狸猫换太子》里,她变身宫廷老嬷嬷,眼神一转就出机锋。

2003年的《惊涛骇浪》,她演抗洪老党员,风里站得笔直。

2008年李玥车祸走了,才29岁。

沙玉华78岁,腿脚不利索,可咬牙去送葬,哭到昏厥。

这些年,剧组人走茶凉,何林、陈晓旭、李玥相继离世,她最疼。

2017年曹雪芹诞辰300周年,她虽没上台,可在家看重播、

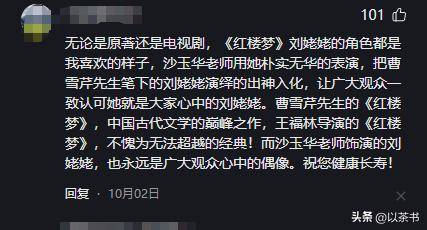

如今94岁的沙玉华,住在北京老胡同里,满头白发精神头儿足。

2022年有人拍她近照,92岁时她还遛狗、插花,笑起来眼角鱼尾纹深了,可亮劲儿不减。

沙玉华的一生,从战火小姑娘,到铁路老艺人,到银幕传奇,没大起大落,却实打实。

94岁了精神矍铄得像没事儿人。

或许这就是艺术的魔力:演活一个角色,也活出了自己。

近日,备受瞩目的第28届国际模特大赛中国总决赛新闻发布会在深圳隆重启幕