2025-10-17 17:30:08 来源:南方娱乐网

文章摘要

1984年洛杉矶奥运会,观众席上回荡着中国球迷的期待呼声。一个21岁的年轻人,瘦高身材如竹竿般挺立,助跑几步,身体腾空而起。却在横杆上轻轻擦过,重重落地。那一刻,朱建华的眼睛里

1984年洛杉矶奥运会,观众席上回荡着中国球迷的期待呼声。

一个21岁的年轻人,瘦高身材如竹竿般挺立,助跑几步,身体腾空而起。

却在横杆上轻轻擦过,重重落地。

那一刻,朱建华的眼睛里闪着不甘,场下却已有人开始低语失望。

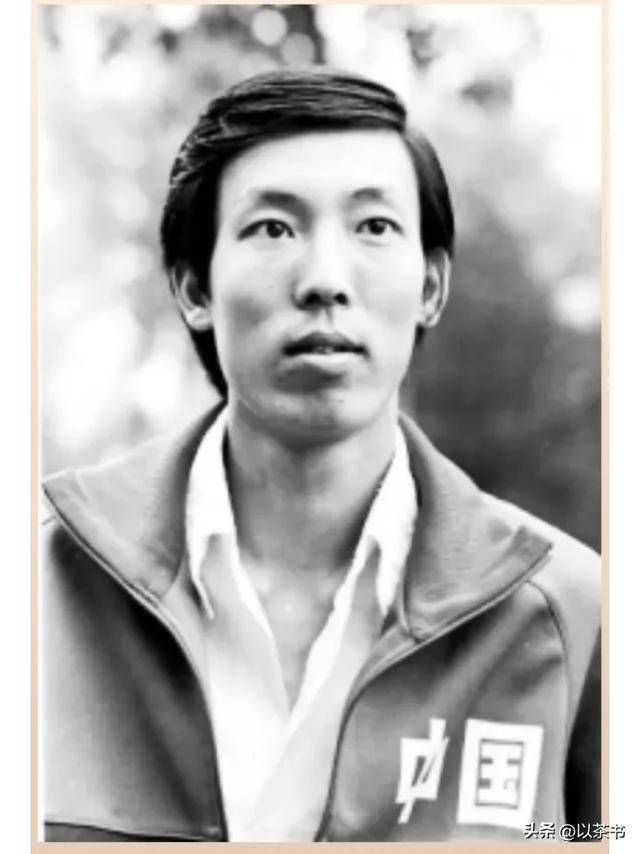

他就是那个被称作“跳高王子”的家伙,曾经让全世界惊呼的中国田径希望之星。

可谁知,这场意外的失利,开启了一段海外漂泊的历程。

朱建华出生在上海一个普通工人家庭,爸妈都是工厂里打螺丝的普通人,家里兄妹五个,他最小。

基因这东西真奇妙,他爸一米八五,哥哥一米八三,二姐也有一米七五,这样的身板遗传下来。

朱建华小小年纪就窜到一米九三,体重却只有七十公斤,腿长得像小鹿一样,跑起来风一样快。

父母看他个头高,早早想让他练体育,指望将来有个出路。

乒乓球是当时上海家家户户的热门,国球嘛,谁不想儿子当个小邓亚萍?

可朱建华偏不爱那小球,拍来拍去觉得没劲儿,总想试试更高更远的玩意儿。

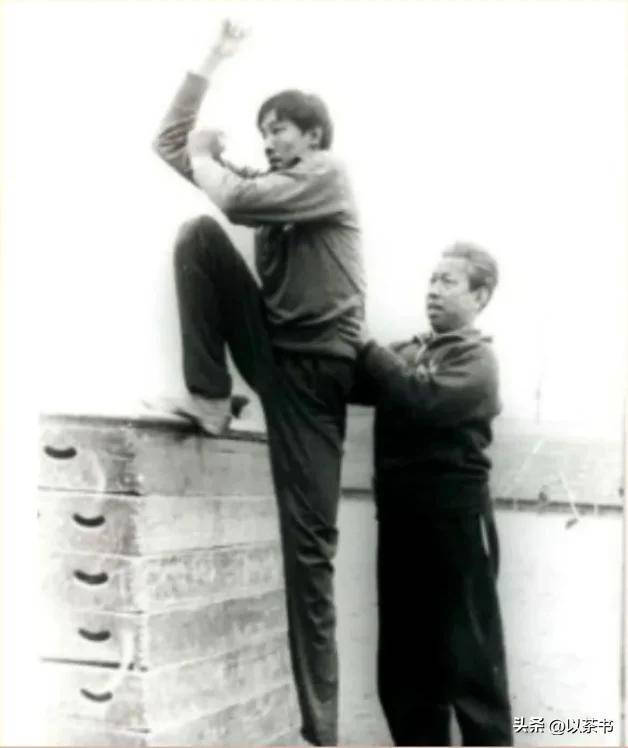

1973年十岁的他被黄浦区少体校教练胡鸿飞一眼相中。

那天胡教练在操场巡视,朱建华正和伙伴们随便蹦跶,教练盯着他那双长腿和弹跳力,心想这小子天生是块跳高料。

从那天起,朱建华的日子就变了样。

每天清晨,踩着露水湿漉漉的跑道,练助跑、起跳、过杆,一遍遍摔倒再爬起。

渐渐地那股倔劲儿上来了,他爱上了那种腾空的感觉,像鸟儿摆脱地心引力,自由自在。

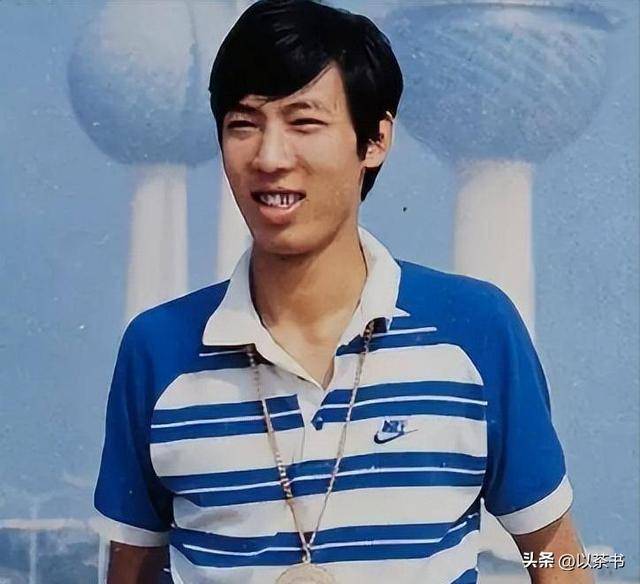

1979年十六岁的朱建华首战世界中学生田径赛,在爱尔兰科克跳出2.13米,摘银牌,顺带破了全国少年纪录。

外国记者惊了,叫他“不明飞行物”。

那年他还得了国家体育总局的“运动健将”称号,上海街头巷尾都在传“黄浦江边出了个跳高小子”。

1980年全国田径锦标赛上,他以2.21米轻松夺冠;墨西哥城的国际青年赛,2.25米金牌到手;世界中学生运动会,又是冠军。

十七岁就已经是国内一哥了,邻居们羡慕了,可朱建华就想着跳过更高的杆子,证明自己不是白练。

真正的一飞冲天,是1981年亚洲田径锦标赛。

在东京,十八岁的他面对亚洲高手,助跑、起跳,一跃2.30米,不光冠军,还破了保持十一年的亚洲纪录。

那是倪志钦的旧纪录,中国人自己接力,媒体炸锅了,日本观众鼓掌叫好。

1982年他连拿全国十佳运动员头衔,国际赛场也频频亮相。

压力来了,国家队寄予厚望,中国田径当时弱,跳高是少数能冲世界水平的项目,大家都盯着他。

巅峰来得猛烈,也来得突然。

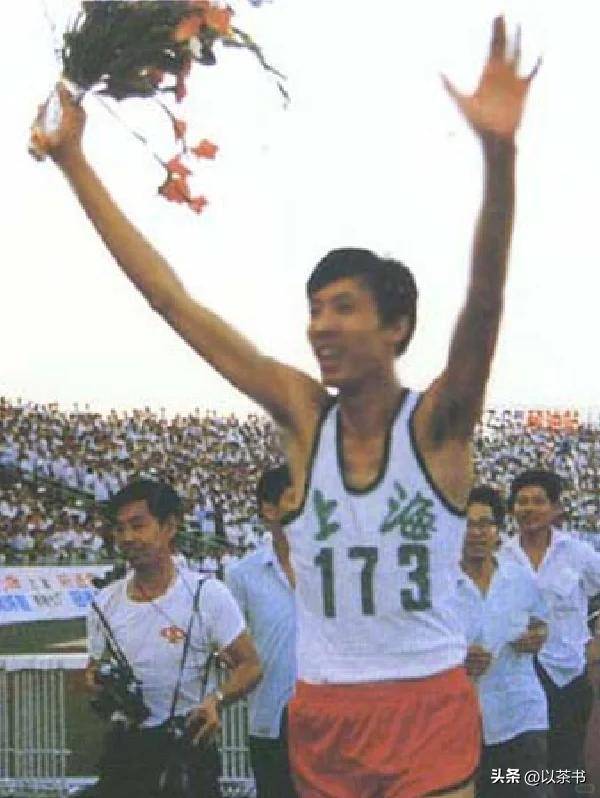

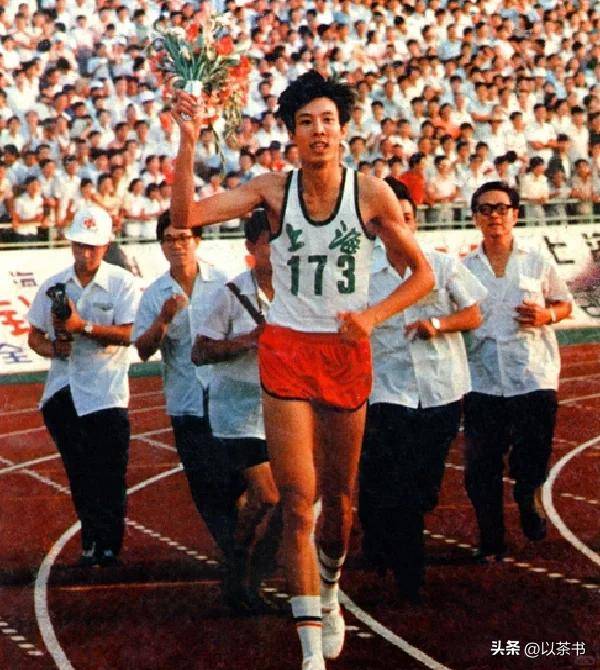

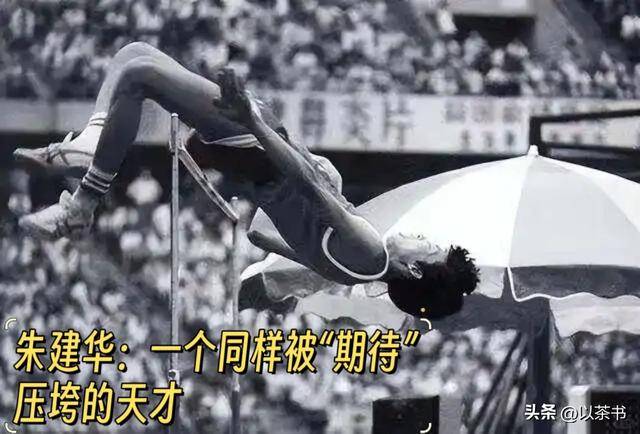

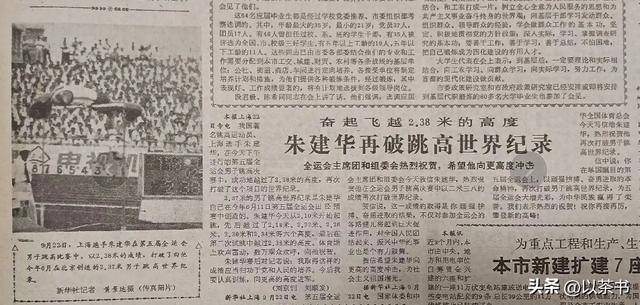

1983年6月11日,北京工人体育场,全运会预赛。

二十岁的朱建华伤刚好,场上热浪滚滚,他深吸口气,冲刺、腾空——2.37米!世界纪录没了,东德名将韦西格的2.36米被他踩在脚下。

中国田坛沸腾了,报纸头条全是“东方奇迹”。

三个月后,五运会正赛,他又跳2.38米,刷新自己。

1984年6月10日,德国埃伯斯塔特,一场国际邀请赛,他第三次破纪录,2.39米!那是他生涯最好成绩,至今中国无人破。

短短一年,三破世界纪录,朱建华成了全球焦点。

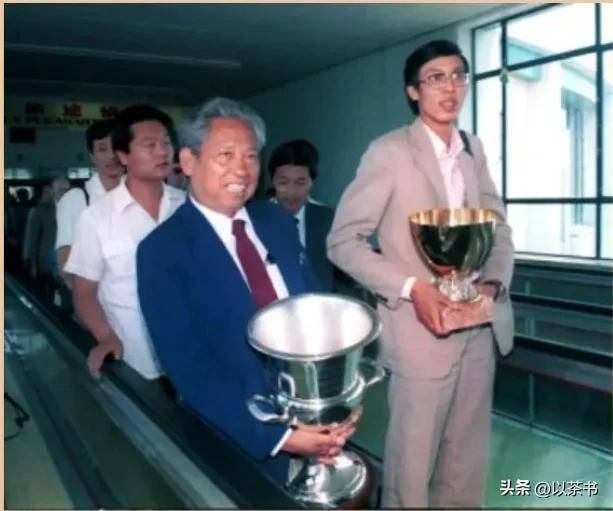

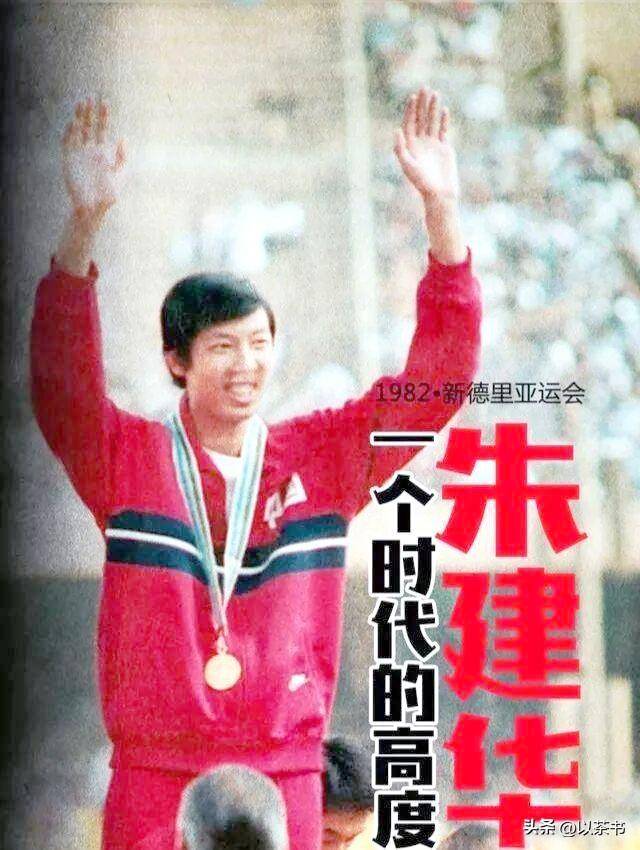

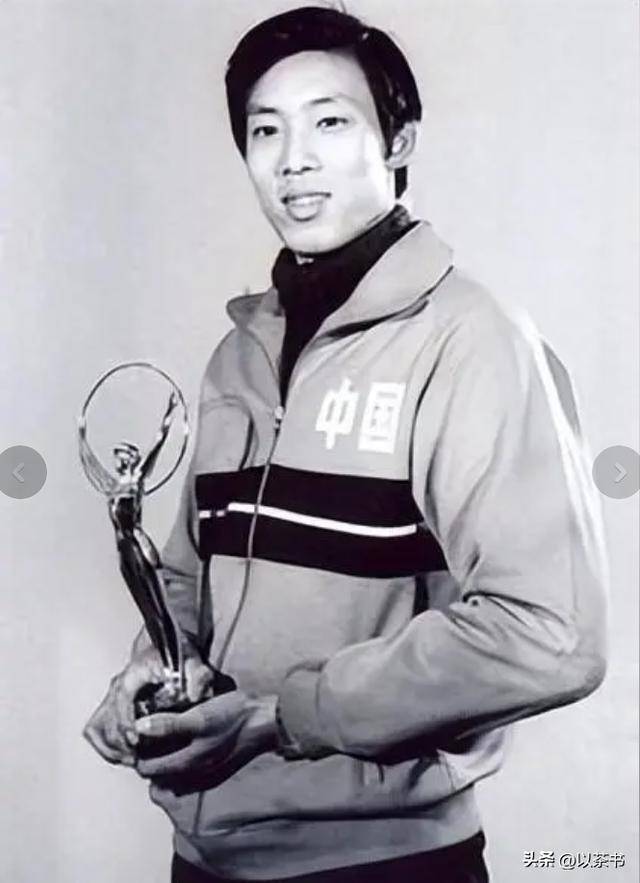

国际田联封他“跳高王子”,国家体委给他新中国三十五周年杰出运动员奖,四次全国最佳田径运动员。

荣誉如雪片飞来:亚运会金牌、世界大学生赛冠军、世锦赛铜牌……

赛场荣耀背后,是无尽的汗水和隐痛。

朱建华贫血体质,训练时常头晕,体重轻到吓人,医生叮嘱多吃多补。

可那年代物资紧,鸡蛋都得限量。

他练背越式,那技术简单却吃力,身体得像弓一样弯曲,过杆瞬间心跳到嗓子眼。

1983年世锦赛,赫尔辛基下暴雨,湿滑场地让他发挥失常,只拿铜牌,2.29米,比平时差远了。

场下有人嘀咕“状态不对”,他咬牙没吭声。

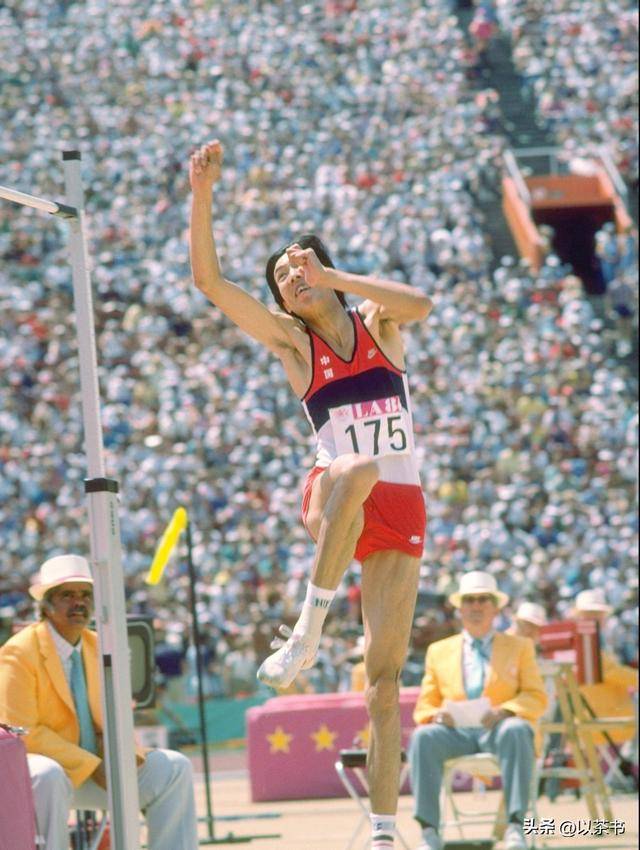

更大的考验在1984年洛杉矶奥运。

那是他的主场梦,赛前一个月刚破世界纪录,全世界赌他金牌。

预赛顺利,决赛却风云突变。英国长跑运动员突发心脏病,倒在赛道上,比赛中断两小时。

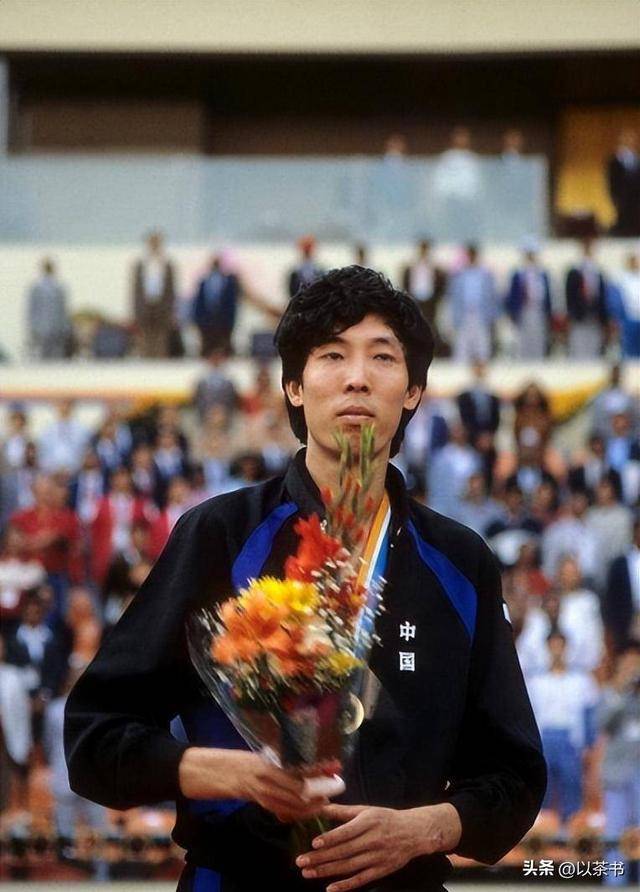

重开时,朱建华心态乱了,第五跳挑战2.34米失败,最终2.31米铜牌。

德国的默根堡拿金,2.35米。

赛后国内舆论炸了,有人寄刀片骂他“浪费国家资源”,报纸上酸言酸语铺天盖地。

观众叹气,媒体说“王子跌落”。

其实那不是技术问题,是心理阴影。

奥运铜牌已让他背负骂名,寄刀片事件传开,他夜里做噩梦。

可公众不买账,中国体育那时刚起步,期望值高到不现实。

朱建华扛着,1985年亚运会新德里,他2.37米金牌,破奥运会纪录,勉强扳回一城。

但伤病找上门,膝盖旧伤复发,1987年世锦赛罗马,又是铜牌。

1990年亚运会,他最后一次站上领奖台,2.34米银牌。

27岁那年,他退役了。

他没走“铁饭碗”路,没当教练或官员,相反他选择出国深造。1992年考上加州大学洛杉矶分校,攻读工商管理。

留学四年,在那里他遇见未来的妻子,一个温柔的华裔女孩,两人相恋多年,从赛场边的支持者变成伴侣。

婚后他们在美国安家,1990年代末生下两个女儿。

大女儿活泼爱画画,小女儿像爸小时候,腿长跑得快。

妻子帮他打理家务,他周末带孩子公园野餐,教她们简单跳跃动作。

定居美国,因为文化冲击大,语言关难过,找工作更苦。

朱建华起初在美国体育用品店打工,卖跑鞋、教小孩跳高,月薪勉强够房租。

女儿出生后,奶粉尿布贵得吓人,他常半夜算账,心想“不能让孩子饿肚子”。

那几年,他瘦了十斤,妻子劝回国试试。

1998年他打包行李,回上海,起初是为养家糊口,帮人做体育贸易,引进国外器材。

可朱建华骨子里是运动员,转行不甘心。

2000年初他创办体育经纪公司,从零起步。

起初小本生意,拉赞助、办培训,跑断腿。

渐渐地公司做大,专攻足球篮球经纪,为中超CBA引进外援,像巴西前锋、美国中锋,一笔笔合同签下来,年入百万。

他又开跳高学校,在上海松江大学城,免费教孩子基本功,联系学校文化课,确保不耽误学业。

学员上百,几个小子已进国家队。

朱建华当总教练,强调“心理比技术重要”,设计抗压训练:模拟赛中断、观众嘘声,让小孩儿从小扛住压力。

如今朱建华六十二岁,精神状态良好,尽管鬓角已有白发,但依然活跃在体育领域

家庭美满,妻子管家,公司稳当,学校出人才。

他的2米 39 全国纪录至今未被打破,他希望未来能有人改写这一成绩。

16日上午,沉浸叙事峰会围绕「叙事的新可能」展开讨论。