2025-10-30 17:23:13 来源:南方娱乐网

文章摘要

69岁的董浩,脸上虽添了些许岁月的痕迹,但那双眼睛依旧亮堂堂的,像极了儿时电视里那个总带着笑的叔叔。2025年3月他专程赶来,只为见一面30年前写信的小女孩——那个曾

69岁的董浩,脸上虽添了些许岁月的痕迹,但那双眼睛依旧亮堂堂的,像极了儿时电视里那个总带着笑的叔叔。

2025年3月他专程赶来,只为见一面30年前写信的小女孩——那个曾经在信纸上倾诉对未来的憧憬的“小黄”。

董浩轻轻展开那封泛黄的信件,声音里满是暖意,小黄如今是位记者。

这一幕,通过短视频传遍网络,瞬间点燃了无数80后、90后的回忆。

董浩的近况,就藏在这些跨越时空的相遇里:身体硬朗如故,退休后不闲着,抖音上寻人、配音、画画,日子过得充实而自在。

对如今的他来说,人生除了生死之外,其他都只是过场。

董浩出生在海淀区一个书香门第,父亲董静山是解放前知名的实业家兼艺术家,诗词歌赋样样精通,还会吹拉弹唱,与陈半丁、秦仲文齐名“京城三君子”。

小董浩从记事起,就跟着父亲在书房里转悠,看着墨汁在宣纸上晕开,耳边是琴声和诗句的呢喃。

那是上世纪50年代,北京城里少见的文艺氛围。

董静山不只教儿子画画,还讲起祖上董卫国的故事——清朝康熙年间的一品大员,家族底蕴深厚。

可惜好景不长,董静山突发心肌梗塞,撒手人寰。

那年董浩才4岁,家里的墨宝和乐器仿佛一夜间蒙了尘。

童年的董浩,没少在胡同里疯跑,也没少在画纸上涂鸦。

五岁起他就继承家学,专攻国画、人物、花鸟、书法,甚至油画。

耳濡目染下,他对艺术的热爱像种子一样生根。

1975年董浩考入首都师范大学美术系,本想一辈子当个安静的画师。

毕业后,他先在小学教美术,站在黑板前给孩子们画米老鼠、唐老鸭,那时候他就发现,教书育人比单纯画画更有趣。

转折来得突然,却顺理成章。

1977年北京人民广播电台招播音员,董浩凭着那把浑厚又活泼的嗓音,从上千人中杀出重围,成为首批一级播音员。

起初他为中外影片配音,《办公室的故事》《阿信》《茵梦湖》,一口气上千部。

1980年,他接下《铁臂阿童木》的男主角配音,那铿锵有力的声音,让小机器人活了过来。

1986年又是《米老鼠与唐老鸭》,董浩试音时听原声就乐了:“这不就是我吗?尖中带稳,稳中带乐。”

从此,米老鼠的笑声成了几代人的童年印记。

配音工作让他尝到聚光灯的滋味,也让他意识到,声音能穿越屏幕,直达人心。

1980年代初董浩开始为央视解说大型专题片,如《二战纳粹罪行录》,那份沉稳的叙述,让观众信服。

1989年底他终于登上荧屏,以“滑稽头与董叔叔”的方式主持《乐百氏智慧迷宫》和《董浩叔叔信箱》。

节目里,他用幽默串起动画和故事,孩子们一看就亲近。

1990年正式调入央视少儿部,从小学教师摇身一变为“孩子王”。

《天地之间》让他初露锋芒,那档节目像个大课堂,教科学、讲历史,董浩总能把枯燥的知识变魔术般有趣。

接着是《大风车》,从1991年起,他化身“董浩叔叔”,风车吱呀转动间,带着鞠萍姐姐、金龟子们,领孩子们看风景、听故事。

每天18:18,全国小朋友守在电视前,等着叔叔的开场白:“小朋友们好!今天我们去哪儿玩?”

《芝麻开门》又添了互动乐趣,董浩的笑声像阳光,洒满屏幕。

职业生涯如大风车般转得欢实,董浩却没少遇坎坷。

2005年他获央视十佳主持人;2009年又拿下“金话筒奖”。

2007年,还主持过《天天美食》,边做菜边讲笑话,接地气十足。

可谁知,这热闹背后,是他用命换来的坚持。

1992年36岁的董浩正值本命年,却遭遇人生第一大劫。

去厦门主持金童奖颁奖晚会时,他不慎吃了生毛蚶,感染甲肝病毒。

回京后,高烧不退,全身黄得像橘子皮,竟在录制现场昏倒。

送往301医院,医生唐善令诊断为“甲肝病毒感染导致亚急性肝坏死”,死亡率高达85%,连病危通知书都下了两次。

肝脏几乎全坏死,那一刻董浩躺在病床上,脑子里全是牵挂:年迈的母亲、刚7岁的女儿笑笑,还有妻子张微。

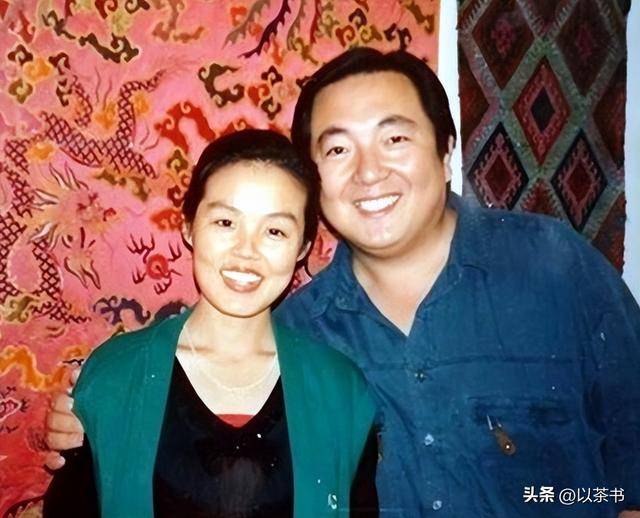

张微是董浩的三见钟情,1983年,两人经人介绍相亲。

第一次,她嫌董浩显老;第二次,还在犹豫;第三次,张微被他的真诚打动。

婚后张微全心操持家务,让董浩安心工作。

女儿董笑笑出生后,家里添了欢声。

董浩常说,张微是他的“司机、饲养员和司令”,她笑称他“透明人,从不说瞎话”。

病魔来袭时,张微辞了职,守在床边。

医生叮嘱康复不易,她每天数药片放包里,变着花样做养肝菜:清蒸鱼、绿豆汤、苦瓜炒蛋,从不重样。

董浩出院时,体重竟涨了12斤。

2000年切除的肝脏奇迹般再生,他彻底痊愈。

大难不死后,董浩写下第一首诗给妻子:“生死一线见真情,你是我的定海针。”

生死一线,让董浩看透许多。

采访中,他总说:“除了生死,都是小事。”

2016年1月7日,董浩在微博发文“别了,话筒”,正式退休。

那是场泪洒舞台的告别,《回声嘹亮》专场里,他唱起《掌声响起来》,李思思代表孩子们拥抱他。

退休不是收工,而是新篇:他计划重走丝绸之路,办画展,录有声童话。

谁知疫情和年纪让他调整节奏,转而投身公益和艺术。

出版《故事人生》《有画浩说》《不吐不快》,分享人生感悟;当上中国宋庆龄基金会理事、北京国画艺术家协会副会长,继续用画笔讲故事。

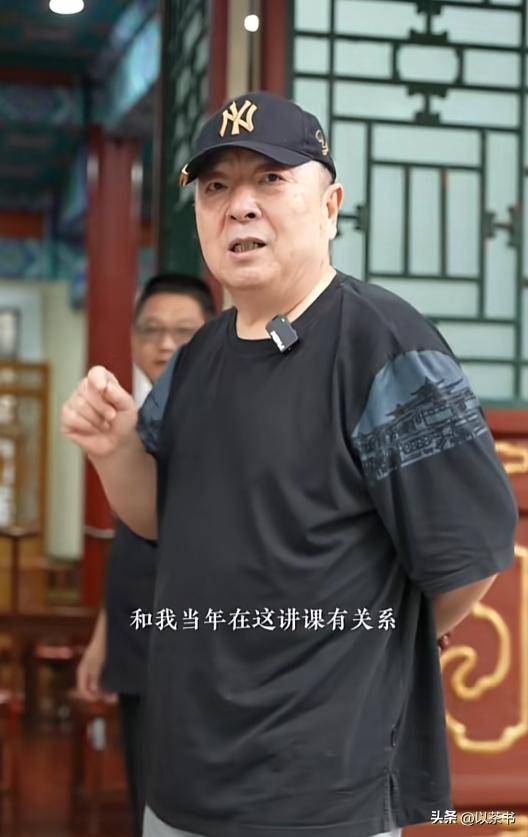

如今董浩的日子自在而忙碌。

2025年1月他为《帕丁顿熊3》配音,那熊宝宝的调皮劲儿,又借了他的声音重生。

1月26日主持《小时候的除夕歌会》,台上他还是那个风车王,台下观众喊“叔叔”。

5月《独一无二》电影上映,他主演的角色温暖人心。

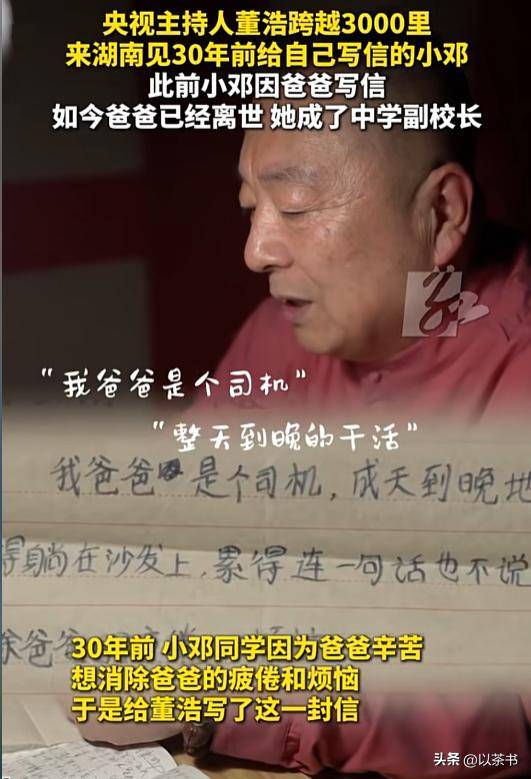

最暖心的是他抖音上的寻人行动。

从2024年10月起,董浩翻出几万封旧信,那些稚嫩的笔迹诉说着儿时烦恼:小邓担心爸爸太累,小黄问女孩儿家能不能当科学家。

他一条条视频发出去:“孩子们,你们好吗?叔叔惦记着呢。”

网友接力,算法帮忙,短短几个月,好消息频传。

郴州的小邓,如今是苏仙中学副校长,她见到回信时泪崩。

武汉小黄两天就现身评论区:“叔叔,我来认领了!”

3月董浩赶去武汉,两人聊职业、聊坚持,他亲笔写下“怀直道,扬仁风”送她。

这场行动,不止找人,还找回了纯真。

对董浩来说,这不只是寻人,更是疗愈。

80、90后在评论区留言:“叔叔,长大不好玩,想回大风车。”

他一一回复:“上坡路累,但弯路也是人生。别急着交卷,在自己时区里走。”

他知道,现在的“孩子们”三四十岁,面对房贷、孩子、工作,压力山大。

可他用亲身经历鼓励:三次大难不死——童年丧父、36岁肝衰、还有一次车祸惊魂——都让他更珍惜当下。

69岁的董浩身体康健,没变样。

短视频上,他寻人、分享,风车还在转。

2025年10月28日,北京万达文华酒店 —— 以“菲凡之约·趣响未来”为主题的品牌发布会今日举行